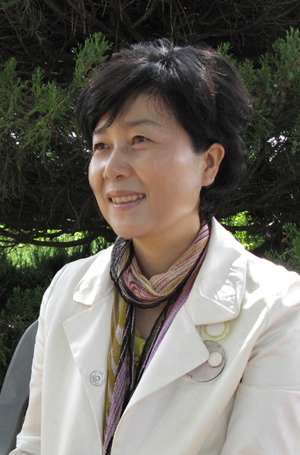

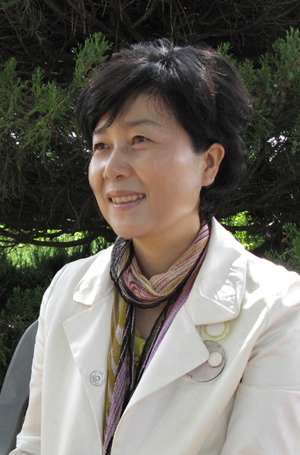

[작가칼럼] 맹모가 뿔났다- 김명희(시인)

- 기사입력 : 2013-03-15 01:00:00

-

우리 동네엔 초등학교가 없다. 새롭게 마을이 형성되고 아파트를 분양할 때만 해도 분명 학교를 세운다고 했다. 그런데 아직 감감무소식이다. 동네 가운데 있는 학교부지만 철망으로 둘러쳐진 채 텅 비어 있다.

빈 땅을 보며 ‘농가월령가’를 떠올린다. 200여 년 전 정약용의 아들인 정학유는 농가의 행사와 세시풍속 등을 열두 달에 맞춰 가사체로 읊었다. 그중 3월령은 파종, 장 담그기, 과일나무 접붙이기 등을 노래하고 있다. 모판을 아이 돌보듯 하고 실용은 아니지만 매화를 분에 올려 그 돌보기를 취미로 삼는다고 했다. 그렇다. 3월은 절기상으로는 봄의 시작이자 모든 농사가 시작되는 시기이다. 그중에서도 제일 어렵다는 자식 교육 농사도 3월에 시작하지 않는가. 교육열이라면 전 세계에서도 우리나라 엄마들을 따를 자가 없다. 오죽하면 ‘강남 엄마 따라잡기’라는 드라마까지 나왔겠는가. 심지어는 부정입학까지 서슴지 않으니 열의만은 맹모 뺨치고도 남을 것이다.

맹자의 어머니는 처음 공동묘지 옆에 이사해, 태어난 생명은 누구나 한 번은 죽는다는 것을 아들이 자연스럽게 느끼도록 했다. 시장터로 이사해서는 치열한 삶의 현장에서 노동의 귀중함과 삶의 지혜를 깨우치게 했고 마지막으로 글방 옆에 안착했다. 너무나도 유명한 맹모(孟母)의 삼천지교(三遷之敎)다. 사람이 살아가야 할 자세를 먼저 몸소 체득한 후 글을 익히게 해 후대에 길이 남는 현자를 길러낸 것이다.

이제 얼추 입학식도 끝났다. 대학을 시작으로 초·중·고 유치원까지. 아이들을 유치원이나 학교에 보내고 엄마들은 뭘 할까 궁금할 여지도 없다. 이내 대학의 평생교육원이나 문화센터 등을 이용하니까. 이것 또한 전업주부일 때만 가능한 일이다. 하여 오전이면 동네는 물속처럼 고요하다. 나도 큰나무 공원 앞 주민센터에서 운영하는 강좌에 등록했다. 문화센터에 입학을 한 셈이다. 집과는 2~3분 거리다. 너무 가까워 공원을 돌아서 간다.

공원이 많은 동네, 그 가운데 흐르는 봉림천은 방학이면 아이들의 자연학습장이 된다. 몇몇 무리를 짓거나 또는 자전거를 세워놓고 혼자 개울가에 엎드린 아이들의 모습은 우리 동네에서만 볼 수 있는 풍경이다. 그러나 요 며칠 포근한 날씨지만 개울가는 썰렁하다. 학교와 학원에 지친 아이들이 나올 리 없다.

특히 우리 동네 아이들은 학교가 멀어 더욱 힘들다. 거리의 문제보다 더 큰 문제는 차들이 쌩쌩 달리는 도로를 몇 개나 건너야 한다는 것이다. 아이들에게 매일 주의사항을 당부하지만 한시도 마음을 놓을 수 없는 게 부모 심정이다.

우리 동네 엄마들도 모두 학교가 있는 동네로 이사를 해야 하나. 참 난감하다. 사람의 근본은 맹자의 시대나 지금이나 변하지 않았다. 그러나 시장경제의 흐름은 급격히 변화했다. 입주한 지 겨우 일 년 남짓 됐는데 또 집을 팔고 이사할 수 없다는 건 누구나 다 알 것이다. 하여 지금이라도 비어 있는 부지에 학교만 세우면 될 것이다. 가르침의 씨앗을 뿌릴 밭을 만들면 되는 것이다. 무엇 때문에 어려운지, 왜 안 되는지 납득이 어려운 명분만 떠돌고 있다.

우리 가족은 열 번 넘게 이사한 끝에 지금의 동네에 왔다. 가끔 내가 한 일 중에서 가장 잘한 일 중의 하나가 이 동네로 이사한 것이라고 말하곤 한다. 그런데 이제 그 말도 할 수가 없다. 3월이 돼도 텅 비어 있는 학교터와 잔뜩 뿔난 엄마들을 보면서 어느새 나도 슬금슬금 뿔이 돋으니 말이다.

김명희(시인)