멍게. 지금 제철인 멍게가 시집 제목이다. 목차에는 수산물이 한가득 담겨 있다. 마산 어시장에서 명태상자를 나르는 사람이 썼다.

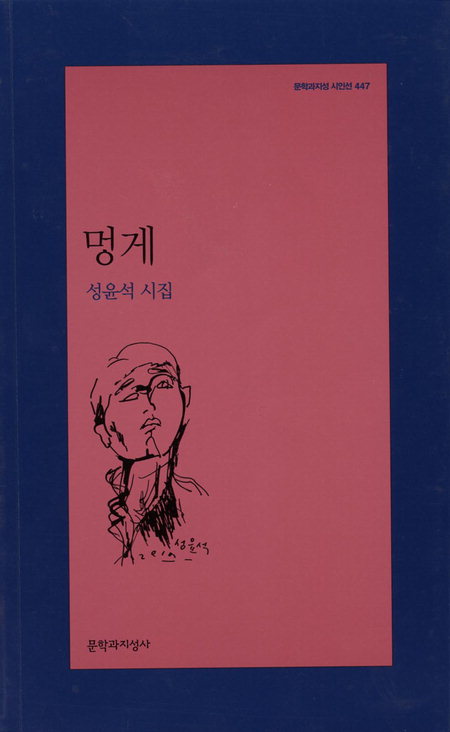

성윤석(49) 시인이 2013년 5월부터 한 해 동안 어시장에서 일하면서 쓴 시가 세 번째 시집 릫멍게릮(문학과지성사)로 엮여 나왔다.

‘어느 여름밤엔 담 넘어 집에 가는 그녀의 희디흰/ 운동화를/ 받쳐주기도 하였다네.’ 시집은 바닥의 쓸모에 대해 이야기하는 ‘손바닥을 내보였으나’로 시작한다.

시인이 시를 쓰게 된 배경을 이야기하는 것. 그는 서울에서 시작한 사업이 기울어 지난해 마산에 내려왔다. 바닥이었다. 하지만 바닥으로 내려앉았다고 생각한 기간이 시인의 새로운 문학세계를 펼칠 수 있는 힘이 됐다.

우연히 찾은 어시장의 생기가 한 달 동안 집에 틀어박혀 술만 마셨던 시인을 다시 일하게 만들었기 때문이다. 어시장 사람들로부터 들은 바닷가 이야기들은, 더 이상 글을 쓰지 않을 것이라며 모은 책마저 몽땅 버리고 온 시인에 다시 문학적 영감을 줬다. “월명기에 대한 이야기를 들으면서부터예요. 달이 가장 환할 때를 이르는데, 달빛이 밝아 고기들이 심연으로 숨어들어 고기가 안 잡힌대요. 시장에 생선이 없으니, 어시장 사람들도 묘해지는 시기지요.”

수족관을 바라보는 외부인에서 수족관의 물고기처럼 어시장에 침투한 그에게 어시장 풍경 하나하나는 뚜렷하게 다가왔다. 새벽 4시부터 생선상자를 나르다 잠시 쉬는 시간. 빨간 등대로 걸어나와 밀려온 해파리와 떨어지는 태양을 지켜보면 시어들이 떠올랐다. 마음으로 쥐고 있던 시어들이 저녁 때까지 남아 있으면 냉동창고 앞에 있는 사무실에서 주문서 뒷면에 옮겨 적었다. 시인은 자신에게 시쓰기를 주문한 셈이다.

‘대합 살들은 아침 해의 살점처럼 고무대야에 떨어/ 지고/ 발로 차도 박살 날 것만 같은 생의 가게들’(‘고등어’ 부분)

오형엽 문학평론가는 “이번 시집에 수록된 시들은 성윤석이 책과 문장, 그리고 이전의 시까지 모두 버린 상태에서 삶의 절실한 체험을 통해 길어 올린 새로운 작품들이라고 볼 수 있다”는 해설을 달았다.

시장 사람만이 알 수 있는 낯선 용어들과 시인의 내면도 켜켜이 쌓아 한 면을 채웠다. ‘요구라는 도구가 있어 갈고리처럼 생겼는데, 왜 요구라고 부르는지 물었는데 자꾸/ 처음부터 있었다고 해. … 누군가에게 물었어. 나는 누구냐고 나의 괴로움은 무엇이냐고. 처음부터 있었다고 해’(‘요구’ 부분)

끊임없이 무언가를 찾으려는 시인의 노력을 두고 편집자는 책 날개에 이렇게 썼다. ‘월명기에 심연으로 깊이 숨어드는 바다짐승들처럼 시인은 세계의 명징함을 피해 끊임없이 침잠하며 슬픔의 정체를 더듬는다’고.

창녕 출신인 성윤석 시인은 1990년 한국문학 신인상에 ‘아프리카, 아프리카’ 외 2편이 당선돼 등단했으며, 1996년에 첫 시집 ‘극장이 너무 많은 우리 동네’를, 2007년에는 시집 ‘공중 묘지’를 펴냈다.

이슬기 기자 good@knnews.co.kr < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 이슬기 기자의 다른기사 검색

2024년 04월 20일 (토)

- 경남신문 > 문화

부산과 약 50㎞ 떨어진 대마도 바다서 규모 3.9 지진

부산과 약 50㎞ 떨어진 대마도 바다서 규모 3.9 지진 주유소 기름값 오름세 지속…휘발유 일간 1천700원 돌파

주유소 기름값 오름세 지속…휘발유 일간 1천700원 돌파 국내 첫 급발진 의심사고 재연 시험…“페달 오조작 가능성 없다”

국내 첫 급발진 의심사고 재연 시험…“페달 오조작 가능성 없다” 경제 불안에 국내 金 거래대금 ‘역대 최대’…한달새 2.4배

경제 불안에 국내 金 거래대금 ‘역대 최대’…한달새 2.4배 올해 2%대 성장 가능할까…1분기 첫 성적표 나온다

올해 2%대 성장 가능할까…1분기 첫 성적표 나온다 ‘윤원상 역전 버저비터’ 프로농구 LG, 챔프전까지 단 한걸음

‘윤원상 역전 버저비터’ 프로농구 LG, 챔프전까지 단 한걸음 이민호 KBO 전 심판 “은폐하지 않았다…오해 부른 말 정말 죄송”

이민호 KBO 전 심판 “은폐하지 않았다…오해 부른 말 정말 죄송” 대통령실, ‘尹-이재명’ 회담에 “아직 날짜·형식 미정”

대통령실, ‘尹-이재명’ 회담에 “아직 날짜·형식 미정” 여야 “장애인 차별 없는 사회…정책·예산 지원”

여야 “장애인 차별 없는 사회…정책·예산 지원” 연금개혁 토론회…“기초연금 현행유지” vs “수급범위 축소”

연금개혁 토론회…“기초연금 현행유지” vs “수급범위 축소”