고운맘 되기 (4) 태아 기형아 검사의 딜레마

- 기사입력 : 2015-03-27 09:50:15

- Tweet

긴 입덧을 물리친 것은 더 지독한 무엇이었다.

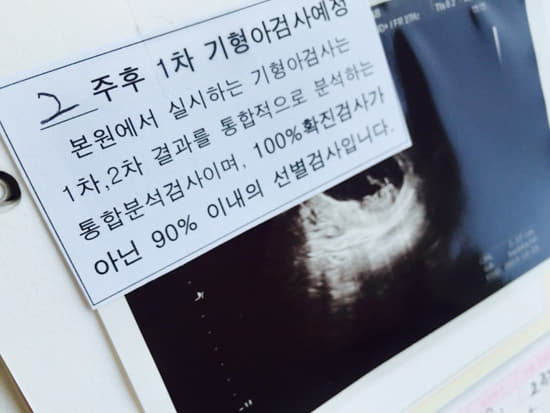

안정기(12주)를 일주일 앞둔 어느날, 산부인과 1차 기형아 검사에서 의사는 나의 아기를 ‘고위험군’이라고 말했다.

“목 투명대가 너무 두껍네요. 기준보다 2배 가까이요. 양수검사를 해야 할 것 같아요.”초음파 화면 속 딱지는 발을 올렸다 내리고, 몸통을 엎치락 뒤치락 했다. 의사가 쟀던 목 뒤 투명한 막은 육안으로도 두꺼워 보였다. 2.8㎜이내가 정상인데, 4㎜가 넘는다고 했다. 위험군이란 즉 다운증후군일 가능성을 뜻했다.

상상하지 못한 이야기였다. 아는 것도 없었지만 물어볼 곳도 없고, 누구에게 선뜻 이야기할 수도 없었다.

인터넷 사이트를 검색하고 책을 뒤졌다. 오늘 했던 검사는 NT 검사였다. 병원에서는 태아의 목 뒤 투명대 두께로 다운증후군, 심장기형, 언청이 등의 염색체 이상 여부를 확인하는데, 투명대가 두꺼운 아기가 염색체 이상일 확률이 높았다. 그러나 통계상의 이론일 뿐 100% 신뢰할 결과는 아니라고 했다. 그제서야 숨이 쉬어졌다. 그리고 신기하게도 그토록 많은 종류의 냄새들은 더 이상 맡아지지 않았다.화살은 제일 먼저 나를 향했다. 임신 초기 응급실에서 약을 처방했던 병원에, 입덧으로 아무거나 먹었던 나에게 화가 났다. 화는 꼬리에 꼬리를 물다가 ‘왜 기형아 검사를 했을까’라는 자책으로 이어졌다.(산부인과에서 기형아 검사에 대한 산모의 선택권은 없었다.)

다음날, 그리고 그 다음날 혹시나 하는 마음에 찾아간 다른 병원들의 결과는 모두 같았다. 의사들은 결정을 요구했다. “양수검사를 하시죠?.” 어느 병원에서는 직설적으로 양수검사를 빨리해야 하는 이유로 낙태시기를 언급하기도 했다.

남편과 이야기를 나눴다. 기형아 검사 결과와 상관없이 아이를 잘 키워보자고 했다. 그러면서 남편은 굳이 위험한 검사를 할 필요가 없지 않겠느냐고도 말했다. 그의 말처럼 양수검사는 그 의미만큼 행위도 불안한 것이었다. 자궁에 바늘을 꽂아 양수를 뽑는 일이 태아에게 안전하지 않을 수도 있었다.입덧이 끝났지만 입맛은 더 없었다. 답이 없는 질문들이 떠올랐고, 불안감에 며칠밤을 잠을 설쳤다. 그리고 나는 결국 검사를 택했다. 남편의 말에 동의하지 않는 건 아니지만, 모르는 것보다 아는 것이 낫다고 생각됐다. 알아야 그 다음을 고민할 수 있다고 생각했다. 아니, 솔직히 답을 모른 채 남은시간을 버틸 용기가 내겐 부족했다.

양수검사는 남편과 함께 했다. 의사가 초음파기로 자궁을 살피다가 딱지가 없는 공간으로 바늘을 넣었다. 나는 눈을 꼭 감았다. 검사 전, 남편에게 초음파 화면을 똑바로 보라고 당부해 뒀었지만 불안감이 높아졌다. 바늘이 쑥 들어가면서 배가 뻐근해지는 기분이 들었다. 근육이 바늘에 찔리면 나는 느낌이라고 했다. 얼마나 흘렀을까. “다 끝났습니다.” 눈을 뜨니 의사가 들고 있는 주사기 안에 노란색의 액체가 보였다. 간호사가 색이 좋다고 말했다. 의사는 검사 후 물을 많이 마시라고 당부했다.검사 결과는 가격에 따라 통보 시일이 달랐다. 간호사는 검사비 65만 원에 20만 원을 더 내면 3일 만에 다운증후군 염색체에 대한 결과를 알 수 있다고 했다. 아니면 2주를 꼬박 기다려야 했다. 조급증에 85만 원을 결제했다.

이틀의 시간을 견뎠다. 검사를 끝내니 오히려 마음이 가벼워진 듯 했다. 결과에 따라 많은 것들이 달라지겠지만, 있는 그대로 받아들이기로 했다. 오히려 아이에 대한 애착은 더 단단해진 것 같았다. 배를 만지며 태담도 하고, 태교를 위해 좋은 것을 찾아 했다. 양수를 직접 보고 나니 입으로 들어가는 것들에 더 신경이 쓰였다. 책에 따르면 내가 마신 물이 양수가 되고, 아기는 양수를 마시고 오줌을 싸고 그 물은 또 나에게 흡수되고 또 다시 반복된다고 했다. 나는 좋은 물을 찾아 마시고 깨끗한 음식을 찾아 먹는데 신경을 쏟으며 시간을 보냈다.

사흘째인 토요일 오전, 집을 나서는 길에 낯선 번호의 전화가 울렸다. “안녕하세요. 산부인과에요.” 순간 몸 안의 모든 장기가 곤두선 기분이었다. 그 짧은 시간에 간호사의 목소리 톤이 어땠는지, 높낮이가 어땠는지 헤아렸다.

“축하해요.” 나는 엘리베이터 앞 바닥에 주저앉아 버렸다. “감사합니다. 감사합니다, 감사합니다.” 절을 하듯 전화를 끊고는 엉엉 울었다.

“아가야, 엄마가 강하지 못해서 미안해. 아프지 않아 고마워. 정말 고마워.”

조고운 기자 lucky@knnews.co.kr < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 조고운 기자의 다른기사 검색