[살롱] 일상탐독 (4) 최영철/ 일광욕하는 가구

- 기사입력 : 2015-04-23 10:03:46

- Tweet

며칠 전, 속절없이 가버리는 봄이 아쉬웠던 동료들 사이에서 '뭐라도 하자'는 말이 나왔다. 그날 회사를 파한 뒤 십여명이 우르르 몰려간 곳은 대형마트를 마주한 도로변의 밥집 겸 술집. 가정집을 개조한 그 허름한 집은 번화가 한가운데 있으면서도 덜컹대는 목재 미닫이문과 다이얼 전화기가 있을 만큼 충분히 누추했다. 한마디로 제대로 술맛 돋우는 집이란 얘기다. 파전이며 제육볶음이며 안주가 차례차례 불려나오자 동동주가 몇 순배 돌았고, 자연히 분위기는 산만하게 풀어졌다.

살짝 오른 취기에 등을 뒤로 기대어 쉬고 있는데, 맞은편에 있던 한 선배가 내 어깨 너머를 가리키며 말했다. "야, 자개농이다. 예전엔 집집마다 하나씩 있었지 않나?" 선배의 말에 상체를 곧추세우고 뒤를 돌아다봤다. 거기엔 정말 자개농이 있었다. 온몸이 흑단 같이 새까맣지만 반질반질 윤이 나고, 오묘한 빛의 산란을 몸 깊숙이 품은 자개농이. "아, 맞네요." "정말이네?" "우리집에도 비슷한 거 있어요." 등의 대꾸가 중구난방으로 쏟아졌다. 하지만 그게 다였다. 이내 모두들 자개농 따윈 잊고 다른 이야기를 시작했다.

사실 나는 한동안 그들 사이에 섞여들기가 좀 힘이 들었다. 어렵사리 막아놓은 둑이 순식간에 툭 터져버린 것처럼, 이미 속수무책의 심정이 되버린 후였으니까.

키가 껑충하니 크고 답답할 정도로 점잖은 시골학교 교장이셨던 나의 할아버지. 그가 아내를 사랑하는 방법은 이러했다. 퇴근하고 돌아와 저녁을 먹는데, 아내가 생선살을 바르며 무심하게 말한다. "오늘 큰딸이랑 백화점에 갔더니 밍크 목도리가 있어 한번 해봤는데, 참 따습고 이쁩디다." 물론 그는 가타부타 말이 없이 밥만 먹는다.

며칠 뒤 출근길을 나서던 그는 아내에게 두툼한 봉투를 건네며 역시나 무심히 말한다. "큰애랑 백화점 한번 더 다녀오시오." 며칠 뒤 계모임이 있는 날, 아내는 밍크 목도리를 하고 우아하게 외출을 한다. 그녀의 패션은 엇비슷한 연배의 부인들 사이에서 그야말로 군계일학. 물론 그녀가 돋보이는 이유는 밍크 특유의 부드러운 촉감이나 윤기 때문이 아니라 남편의 '무심한' 사랑 때문이다.

아마도 자개농을 마련하는 과정 또한 그러했으리라. 할머니는 새 자개농을 갖고 싶어 했고, 할아버지는 당신 소유의 땅뙈기 일부를 팔아 당시 300만원이라는 거금을 마련했다. 그 돈으로 12자짜리 자개농을 사들인 때가 내가 서너살 먹던 무렵이었다 하니, 88올림픽이 열린 해 정도였을 것으로 짐작된다.

한 짝은 평행봉이 달려 코트나 양복을 걸 수 있었고, 한 짝은 칸이 질러져 이불을 개켜넣을 수 있었고, 한 짝은 제법 큰 서랍과 넥타이 걸이가 장착돼 있는 다용도였다. 1988년부터 세기 말을 거쳐 2015년 봄까지, 자개농 세 짝은 서로 어깨동무를 하고 노부부를 따라 이곳저곳으로 함께 이사를 다녔다.

그동안 노부부로부터 뻗어나간 10명의 손주들도 쑥쑥 자랐다. 나와 내 동생, 여덟명의 사촌들 성장앨범에는 자개농이 배경이 된 사진이 여러 장 있다. 무지개떡이 놓인 돌상에서 돌잡이를 하는 동생의 등 뒤에도, 걸음마를 떼어 손뼉을 치며 웃는 고종사촌의 등 뒤에도, 유치원복을 입고 새초롬하게 앉아 있는 내 등 뒤에도 자개농이 버티고 서 있다.

그 뿐인가. 여름이면 그 컴컴한 뱃속에서 까슬까슬한 모시이불이 나와 손주들의 시원한 이부자리가 되었고, 겨울이면 따뜻한 솜이불과 함께 손주들을 위해 장만해놓은 강아지나 고양이 모양의 예쁜 베개도 튀어나왔다. 그리고 거기에선 어김없이 어떤 '냄새'가 났다. 자개농의 냄새. 할머니의 냄새. 할아버지의 냄새. 다시 돌아가지 못할 유년의 냄새. 적어도 이번 생(生)에선 다시없을 무한한 내리사랑의 냄새. 모르긴 몰라도 이제 모두 시집 장가갈 나이가 된 사촌들도 이 냄새를 두고두고 추억하며 살게 되리라.

지난해 두 어른은 가을과 겨울, 두 계절 차이를 두고 차례차례 이승을 떠났다. 그리고 다시 돌아온 봄, 아버지 형제들은 '결단'을 내렸다. 몇 차례의 만남과 전화통화가 오간 이후, 다섯 형제들은 할머니와 할아버지가 살던 집을 부동산에 내놓았다. 처음 집을 보러온 어느 중년부부가 덜컥 계약을 하면서 집은 하루아침에 남의 집이 됐다.

섭섭한 마음을 달랠 새도 없이 살림살이 정리가 시작됐고, 그 과정에서 12자 자개농이 처치곤란 애물단지로 떠올랐다. 값나가는 고가구나 그림, 글씨, 도자기는 너도나도 갖고 싶어 눈치싸움을 벌였으나, 아들딸 다섯 중 어느 누구도 자개농을 가지려는 이가 없었다. 아버지는, 삼촌은, 고모들은 "우리집엔 쓸모가 없을 뿐더러 가져다 놓을 공간도 없다"고 했다. 그들의 말은 진실된 것이었다.

그들의 집엔 이미 그보다 더 좋은 농이 있거나 생활 패턴에 맞게 잘 짜인 붙받이 장이 있었다. 하지만 엄밀히 말해 그것이 정말 '소용'과 '장소'의 문제였을까. 나는 그렇게 생각지 않는다. 그들에겐 농에 대한 '마음 씀'이 없었을 뿐이다. 자개농이 나와 동생과 사촌들의 성장을 지켜보던 시절, 다섯 형제들은 돈을 버느라, 각자의 분야에서 경력을 쌓느라, 자식을 낳고 키우느라 바빴을 뿐이다.

그래서 내가 가지기로 했다. 나는 아버지에게, 삼촌에게, 고모들에게 내게 농 한 짝을 달라고 했다. 칸이 질러져 이불을 개켜넣던 한 짝을 골라 집으로 가져왔다. 그것은 지금 우리집 작은방 귀퉁이에 놓여 있다. 안팎을 깨끗이 닦아 스웨터나 카디건 같은 두꺼운 겨울 옷을 넣어두고 수시로 열어 본다. 하지만 늘 나를 매혹하는 건 그것의 컴컴한 내부가 아니라 컴컴하지만 화려하기도한 외부다.

시원한 폭포수가 흐르고 그 아래로 장수를 상징하는 학과 거북, 잉어와 사슴이 노닌다. 폭포수가 떨어져내리는 언덕 위에는 다산을 상징하는 포도와 석류가 알알이 영근다. 하늘엔 구름이 양탄자처럼 넓게 깔리고 해와 달이 동시에 뜬다. 한마디로 이 세상에 없는, 자개의 빛이 빚어낸 어떤 아름다운 세계가 거기에 있다.

나머지 두 짝은 어떻게 되었느냐고? 그것들은 집이 팔림과 동시에 바깥으로 가차없이 끌어내려졌다. 그리고 곧 이마에 흉물스런 딱지를 붙인 채 폐기물 처리 업체에서 나온 사람에 의해 트럭에 실려갔다. 나는 업체 사람을 붙잡고 물었다. 이걸 가져가서 어떻게 할 거냐고. 다른 쓸모있는 것으로 새롭게 활용되는 거냐고. 그는 별 걸 다 물어본다는 듯 말했다.

"전부 해체시켜서 불에 태우죠." 30년 가까이 함께 살았던 자개농이 사라지는데 걸린 시간은 반나절, 비용은 4만원이었다. 그 돈은 내가 지불했다. 왠지 그러고 싶었고, 꼭 그래야 할 것만 같았다. 그것이 나와 동생과 여덟명 사촌들을 대표해서 맏이로서 할 수 있는, 이 특별한 가구에 대한 마지막 예의 같았다. 300만원짜리 자개농의 장례비용이 4만원. 그 돈을 쥐어주고 돌아온 날 밤, 자개농이 산산이 부수어져 불길에 휩싸이는 상상을 했다. 할머니 할아버지 두 어른의 몸이 한 줌의 재가 되는 것도 두 눈 뜨고 다 지켜봤는데, 자개농 두 짝이 타는 장면은 차마 똑바로 볼 수 없을 것만 같이 눈 언저리가 아렸다.

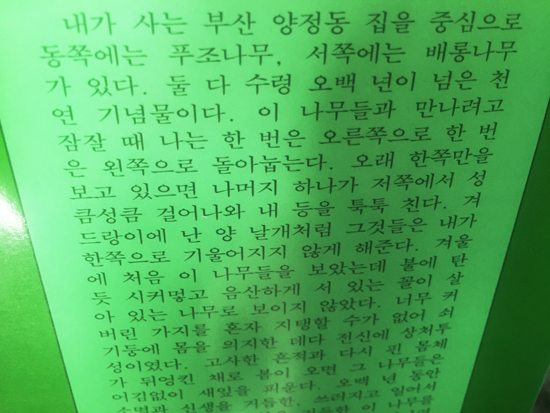

오늘도 한 짝 남은 자개농에 눈을 맞추고 집을 나선다. 나는 믿고 싶다. 우리가 외면해버린 두 짝의 자개농은 멀리 나들이를 나간 거라고. '30년 가까이 따라다니느라 힘들어 휴가 좀 받고 싶다'며 태평양 어느 섬으로 일광욕을 나선거라고. 그리고 그 여행은 영원할 거라고. 수백년 묵은 노거수에 목신(木神)이 깃들 듯, 오래 쓴 사물에도 혼(魂)이나 영(靈)이나 그 비슷한 무엇이라도 있다면 간곡히 부탁하고 싶다.

나와 내 동생과 여덟명의 사촌들이 걸어갈 삶의 도처에 불쑥불쑥 예고없이 나타나 달라고. 그리하여 우리가 처한 혹독한 일상을 할머니와 할아버지의 손길로 가만히, 아주 가만히 다독여 달라고. 그날 저녁 술집에서 내가 무심코 등을 기대어 지친 몸과 마음을 쉬고 있던 그것이 흔한 벽이나 소파가 아닌, 낡디 낡은 자개농이었던 것처럼.

'지난 홍수에 젖은 세간들이

골목 양지에 앉아 햇살을 쬐고 있다

그러지 않았으면 햇볕 볼 일 한 번도 없었을

늙은 몸뚱이들이 쭈글쭈글해진 배를 말리고 있다

긁히고 눅눅해진 피부

등이 굽은 문짝 사이로 구멍 뚫린 퇴행성 관절이

삐걱거리며 엎드린다

그 사이 당신도 많이 상했군

진한 햇살 쪽으로 서로 몸을 디밀다가

몰라보게 야윈 어깨를 알아보고 알은체한다

살 델라 조심해, 몸을 뒤집어주며

작년만 해도 팽팽하던 의자의 발목이 절룩거린다

풀죽고 곰팡이 슨 허섭쓰레기,

버리기도 힘들었던 가난들이

아랫도리 털 때마다 먼지로 풀풀 달아난다

여기까지 오게 한 음지의 근육들

탈탈 털어 말린 얼굴들이 햇살에 쨍쨍해진다'

'일광욕하는 가구' - 문학과지성사/최영철/'일광욕하는 가구' 41페이지

김유경 기자 bora@knnews.co.kr

< 김유경 기자 집에 보관 중인 할머니의 자개농.> < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 김유경 기자의 다른기사 검색