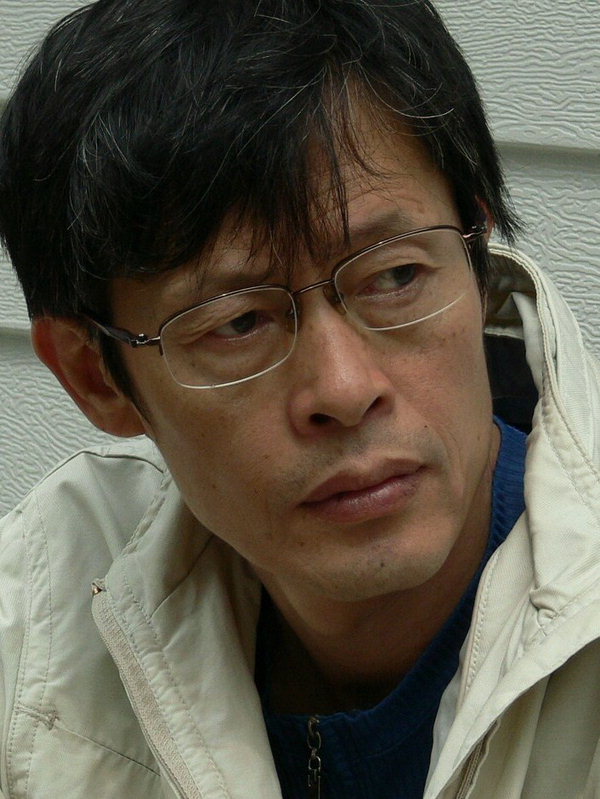

[작가칼럼] 유혹의 도시- 박형권(시인)

- 기사입력 : 2015-07-17 07:00:00

- Tweet

마산은 유혹의 도시였다. 1960년대부터 1990년대까지 유혹이라는 제 역할을 다하다가 2010년대에 들어와서 역사 속으로 사라졌다. 유혹의 동력은 술공장 간장공장 섬유공장, 그리고 수출자유지역과 창원공단이었다. 인근지역의 젊은이들은 마산에 가서 돈 벌거나 출세해 가족을 배불리 먹여야겠다는 생각을 하고 기회를 노렸다. 마산으로 입성한 몇몇은 어느 정도 성공하기도 했다. 그 성공을 위해 대부분은 피를 많이 흘렸다.

마산이 유혹의 도시라는 증거를 나는 한 뼘 정도 되는 물고기에서 찾는다. ‘꼬시락’을 아시는가? 마산 사람이라면 모를 리 없다. 눈이 약간 튀어나오고 대가리와 입이 유난히 큰 이 물고기가 한때는 ‘봉암 꼬시락’이라는 이름으로 명성이 자자했다. 꼬시락의 어원을 살펴보면 ‘꼬시다’라는 마산지방의 사투리에서 왔다는 걸 누구라도 쉽게 알 수 있다. 실제 꼬시락은 구워놓으면 매우 고소하고 맛이 있다. 그러나 이것은 내가 제시할 증거는 아니다. 나는 세속적인 말, 누구를 ‘꼬시다’에 관심이 있다. 꼬시락이 어떤 사람에게는 유혹인 것은 틀림없다.

낚시를 좋아하는 아버지를 따라 봉암에 간 것은 한창 수출자유지역이 터를 닦을 때였다. 그날 처음으로 꼬시락을 낚고 꼬시락의 유혹에 빠져들었다. 낚아 올릴 때의 짜릿한 느낌이 오래 남아 틈만 나면 아버지에게 봉암에 가서 낚시를 하자고 졸랐다. 그때 아버지는 한일합섬에 다녔고, 우리 집은 합성동이고 해서 가까운 낚시터를 아버지가 마다할 이유가 없었다. 봉암에는 횟집이 즐비했다. 아버지는 꼬시락을 낚을 만큼 낚아놓고서도 꼭 횟집에 들러 꼬시락회를 한 접시 시켰다. 스스스스 소리를 내는 갈대밭을 바라보며 먹는 꼬시락회는 솜사탕처럼 달았다. 봉암의 물은 가을하늘처럼 맑았고 갯내가 향긋했다.

그런데 언제부턴가 봉암의 횟집이 문을 닫기 시작했다. 공장에서 쏟아놓는 폐수 때문에 꼬시락이 돌아오지 않았다. 아버지와 나는 다른 낚시터를 물색해야 했다. 그것은 파국의 전조였다. 꼬시락이 사라지고 횟집이 문을 닫는 것으로 끝나지 않았다. 서로 연관이 없는 것 같지만 수출자유지역과 한일합섬이 차례차례 문을 닫았다. 소주공장과 간장공장은 다른 도시로 이전해버렸다. 마산은 생산이 없는 소비도시로 전락해버렸다. 그러니 소비도 원활하지 못했다. 물론 공장이 도시 가운데 있는 것은 옳은 것이 아니다. 도시 밖으로 이전하는 것이 맞다. 하지만 환경파괴로 도시를 일으킨 마산은 어떤 형태로든 유혹의 동력을 상실했다. 공장들은 환경만 망쳐놓고 떠나버린 것이다.

모두 잘 먹고 잘 입고 잘 산다는 허상에 휘둘려 도끼자루 썩는 줄을 몰랐던 것이다. 한일합섬이 문을 닫았으니 아버지도 직장을 잃었다. 아버지는 가끔 자기의 인생을 한마디로 정리했다. ‘꼬시락이 사라질 때부터 알아봤어야 했다.’ 마산은 꼬시락이 사라지기 전에 정신 차려야 했다. 마산은 조금 다른 형태의 환경재앙을 맞고 얼떨떨해진 것이다. 마산은 유혹 이후를 준비해 두지 않았다. 친환경기업을 유치한다든가 청정산업을 키운다든가 뭔가 다른 21세기의 비전으로 유혹했어야 했다. 마산은 마산시민을 꼬시락처럼 ‘꼬시지’ 못했다. 환경을 등한히 한 마산의 뼈아픈 실패는 창원도 타산지석으로 삼아야 한다. 유서 깊은 도시, 민주주의의 성지 마산은 긴 호흡으로 본다면 꼬시락과 함께 사라졌다. 꼬시락과 함께 기업들도 사라졌다. 이제 마산 사람들이 사라질 차례인가.

박형권 (시인) < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. >