[살롱] 일상탐독 (20) 정호승/슬픔이 기쁨에게

- 기사입력 : 2016-09-30 14:25:38

-

-

S. 너 잘 지내니.

내가 네 이름을 불러보긴 처음인 것 같다.

이렇게 차분히 앉아 네 모습과 표정, 음성을 떠올려보는 것도.

살면서 종종 네 생각을 했다.

차가운 유리창을 스치던 손길, 해질녘 운동장에 서 있던 한 남자아이의 가녀린 뒷모습,

흰 크림이 담뿍 들어있던 고소한 빵과 우유도.

그리고 그 무엇보다도…

작고 여윈 한 마리 새 같던 너를 치마 자락에 감추고 울먹이던 한 여인, 화장기 없던 그녀의 얼굴.

그 막막했던 표정은 지난 20년 동안 내 뇌리를 떠난 적이 없었다.

그래, 이렇게 말해야 옳겠지.

그녀의 얼굴에 담겨있던 슬픔은 내가 아는 슬픔 중 가장 인상적인 것이었다고.

때문에 나는 그것을 오래도록 소화하지 못하고 곱씹고 또 곱씹으며,

슬픔이라는 실로 지독한 감정의 실체에 서서히 다가가게 되었다고.

그렇다면 S, 너는 살면서 나를 한번이라도 떠올려 본적이 있을까.

글쎄다.

이 문제에 부닥치면 나는 할 말을 잃고 만다.

너는 나라는 존재를 집단에서 떨어뜨려 하나의 개채로, 개별적인 무엇으로 인식해본 적이나 있을까?

나는 너에게 너를 조롱하고 아프게 하고 혹은 무시하던 수많은 아이들 중 하나에 지나지 않았던 것이 아닐까.

조금 어수룩하고 말이 느리고 행동이 재빠르지 못했던 너를,

또래보다 몸집이 작고 여위고 창백했던 너를,

지나치게 조용하고 소심하던 너를,

아무렇게나, 응당 그렇게 취급해야 할 물건처럼 밀치고 흔들고 때리던 아이들

너를 하나의 인격체가 아닌, 밟으면 꿈틀하는 모습이 재밌던 지렁이 정도로 취급하던 아이들

그 악마 같던 아이들 중 하나에 지나지 않았던 것이 아닐까, 나는, 너에게.

너도 기억하고 있겠지. 춥고 흐렸던 그날의 일을.

잊을 리가 없겠지. 어떻게 너와 내가, 우리가 그 일을 잊을 수가 있겠니.

너는 지난 시간동안 그 사건의 상흔을, 지울 수 없는 상처를,

매일 거울을 보며 기억하고 아파하고 급기야 참을 수 없이 슬퍼하며 살았을 테니까.

그 사건은 그 해 겨울 일어났다.

유독 너를 못살게 굴었던 서너 명의 남자아이들이 벌인 일이었지.

당시만 해도 겨울이 오면 교실 한 가운데 기름난로가 자리를 잡았었다.

교실 안 공기가 건조해지지 않도록, 난로 위에는 물이 한 가득 담긴 주전자가 늘 놓여 있었지.

그땐 아마 청소시간이었을 거다.

당번이 주전자를 가져가 세면대에서 물을 채우던 그 짧은 순간 일어난 일이었지.

아무것도 놓여있지 않은 뜨거운 난로를 개구쟁이 남자애들이 그냥 지나칠 리 없었다.

아이들은 그 위에 100원짜리 동전을 올려 마치 생선을 굽듯 이리저리 뒤채며 놀았다.

금속이라는 물질을 통해 열이 전도되는 현상이 재미있었겠지.

그때 나는 복도 쪽으로 나 있는 유리창을 닦고 있었다.

별다른 청소도구가 없었기에 신문지에다가 물을 뿌려 뽀득뽀득 소리가 날 때까지 힘껏 닦는 것이 전부였지.

키가 작아 유리창 끝까지 손이 닿지 않아서, 나는 창문턱에 두 다리를 벌리고 걸터앉아 있었다.

때문에 내 눈엔 교실 안에 환하게 다 보였지.

그리하여 나는 보고 말았다. 보지 않았어야 했을 것들을, 몰랐어도 좋았을 장면들을.

네가 고통스런 비명을 지르며 주저앉는 것을,

아이들이 개미떼처럼 네 주변으로 몰려드는 것을,

머잖아 담임선생님이 헐레벌떡 교실로 뛰어오는 것을.

그날 너에게 일어난 일은 참으로 엄청난 것이었다.

그 작은 악마들은 그날, 씻을 수 없는 죄를 지었지.

남자아이들은 난로 위에 있던, 뜨겁게 달궈진 동전을 난로 옆에서 빗질을 하고 있던 너에게 집어던졌고

하필 그것은 누가 일부러 그렇게 하려고 했던 것처럼, 너의 오른쪽 볼에 가 닿았다.

잠깐 닿기만 했을 뿐인데, 네 볼은 걷잡을 수 없이 달아올랐다.

너는 볼을 싸쥐고 그 자리에 주저앉아 울었고 교실은 아수라장이 됐다.

네 볼에서 부풀어 오른 붉은 상처는 아주 선명하고 동그란, 100원짜리의 형상을 하고 있었지.

S.

그 작은 악마들의 부모들이 학교에 수차례 불려와 징계위가 열리고

어느덧 사납고 흉흉했던 분위기가 조금씩 잦아들어 사건이 일단락되었을 무렵에도

네 볼에 여전히 남아있던 동그란 흉터를 나는 기억한다.

그래. 그건 그냥 너에게 남았지. 네 신체의 일부처럼, 네가 가진 태생적인 어리숙함의 징표처럼.

뒤에 알게 되었지만 그 일이 있고 며칠 뒤, 학교에 찾아왔던 여인이 바로 너의 어머니였다.

그녀는 약간은 삶에 지친, 가냘픈 얼굴을 가진 메마른 여자였지.

그녀는 그날 긴 플레어스커트를 입고 한 손에는 장지갑을 쥔 채

우유와 빵을 한 아름 가지고 교실 문을 두드렸다.

그녀는 이 세상에서 가장 여리고 안타까운 생명체를 품듯 너를 치마 뒤에 숨기고 우리를 향해 말했지.

친구들아. 우리 S랑 잘 지내주었으면 좋겠다.

그때 그녀의 말에 묻어나오던 애절함과 간절함, 그 기도 같은 것.

그녀는 그것이 이 세상의 모든 악한 것들로부터 너를 지켜줄 거라 믿었던 걸까.

물론 너에게 동전을 집어던진 아이들도 네 어머니가 가져온 폭신한 빵을 야금야금 씹어 먹고 우유로 목을 축였다.

내 자식에게 해를 가한 것들에게 못난 자식을 부탁해야 하는 그 천연덕스럽고 무자비한 자연의 이치,

내겐 그것이 바로 슬픔 같았다.

S. 이듬해 너는 전학을 갔다.

내가 그 사실을 알았을 땐 이미 네가 떠난 한참 뒤였지.

그러니까 내 뇌리에 남아있는, 해질녘 운동장에 서 있는 가녀린 남자아이의 모습은

내 상상이 만들어낸 조악한 한 장의 필름 같은 것일지 모르겠다.

아, 그리고 S.

다 지난 일이지만 너에게 동전을 던지며 즐거워했던 아이들 모두 제대로 학교를 졸업하지 못했다.

가출을 몇 번 씩하고 무단결석을 밥 먹듯 했거든.

그 아이들이 본래 질이 나빴다고 너를 두둔하거나, 그래서 네가 이 소식을 듣고 기뻐할 거라고 생각해서 하는 말은 아니다.

우리는 그저 한 공간에서 잠시 스쳤고, 흔치 않은 사건을 겪었고, 또 그렇게 흘러갔다는, 하나마나한 말을 해보고 싶어서다.

S. 나도 그 이후로 여러 가지 작다면 작고 크다면 큰일들을 겪으며 성인이 됐다.

그리고 너도 어딘가에서 30대 남성이 되어 네게 주어진 역할을 다하며 살고 있겠지.

나는 네가 너의 어머니 치마 자락에 더 이상은 들어앉지 못할,

크고 튼튼한 날개와 부리를 가진 매와 같은 사람이었으면 한다.

S. 우리 한번 인간이라는 것에 대해 말해볼까.

아니, 거창하게 인간이라고 할 것도 없이 내 이야기하는 것이 더 옳겠다.

그래. 이건 너에게 하는 처음이자 마지막 고백이자 고해일 거다.

그날, 그 춥고 흐렸던 겨울날

어렸던 내가 창틀에 앉아서 보고 느꼈던 것은 과연 무엇이었을까?

아이들이 너를 괴롭히고 때리고 밀치고 결국 동전을 던져 너를 아프게 했을 때

나는 무엇을 하고 있었나.

그래. 나는 잠자코 창문이나 닦고 있었다.

마치 그게 내일 지구가 멸망해도 꼭 해내야 할 절체절명의 임무인 것처럼.

나는 그렇게 너의 곤경을 모른 척했다.

그리고 그 마음의 근저에는

나는 너처럼 어수룩하지 않아서,

나는 너처럼 행동이 느리지 않아서,

나는 너처럼 약하지 않아서 참 다행이라는 안도감 같은 것이 독버섯처럼 돋아 있었을지 모르겠다.

그 뜨거운 동전을 맞은 것이 내가 아니어서,

얼굴에 흉터를 지니게 된 것이 내가 아니어서,

참 다행이라고. 그래서 사실은 기쁘다고.

따라서 너를 떠나게 한 사람이?나는 결코 아니었다고?떳떳하게 말할 수 있을지,

나는 이제 진정으로 혼란스럽다.

너는 나를 기억조차 못하겠지만

나는 너를 잊지 못하는 그 이유 같은 것.

그것이 나에겐 보이지 않는 상흔으로 남아 가끔 나를 늪처럼 깊은 혼돈에 빠뜨린다.

그리고 S. 부끄럽지만 나는 최근 들어 슬픔의 진짜 의미를 알게 되었다.

언젠가 나도 누군가의 어미가 되어

우유나 빵 따위를 바쳐가며

내가 낳은 작고 여린 새의 안녕을 부탁하는 날이 올지도 모른다는 사실 같은 거.

내 얼굴 또한 네 어머니가 지녔던 그것과 흡사한 것이 될지도 모른다는 거.

하지만 무얼 어쩔 수 있겠니. S, 어쩔 도리가 있겠니.

우리는 그런 존재이고, 그게 바로 우리가 진심으로 나눠 갖고 통감해야 할 슬픔의 정수(精髓)일 테니까.

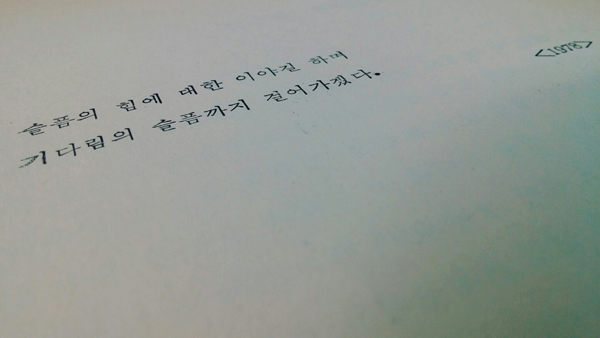

'나는 이제 너에게도 슬픔을 주겠다

사랑보다 소중한 슬픔을 주겠다

겨울밤 거리에서 귤 몇 개 놓고

살아온 추위와 떨고 있는 할머니에게

귤값을 깎으면서 기뻐하던 너를 위하여

나는 슬픔의 평등한 얼굴을 보여주겠다

내가 어둠 속에서 너를 부를 때

단 한 번도 평등하게 웃어주질 않은

가마니에 덮인 동사자가 다시 얼어 죽을 때

가마니 한 장조차 덮어주지 않은

무관심한 너의 사랑을 위해

흘릴 줄 모르는 너의 눈물을 위해

나는 이제 너에게도 기다림을 주겠다

이 세상에 내리던 함박눈을 멈추겠다

보리밭에 내리던 봄눈들을 데리고

추워 떠는 사람들의 슬픔에게 다녀와서

눈 그친 눈길을 너와 함께 걷겠다

슬픔의 힘에 대한 이야기를 하며

기다림의 슬픔까지 걸어가겠다'

'슬픔이 기쁨에게' - 창비/정호승/'슬픔이 기쁨에게'12페이지

김유경 기자 bora@knnews.co.kr < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 김유경 기자의 다른기사 검색