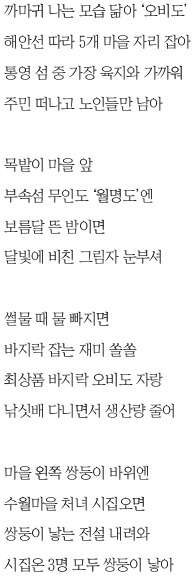

통영시 산양읍 풍화리 오비도 전경. 오른쪽의 월명도는 간조 때면 오비도와 이어진다./김승권기자/

통영 오비도 선착장.

통영시 산양읍 풍화리 바닷가 마을에 들어서면 마치 손을 뻗어 닿을 수 있는 거리에 오비도가 자리 잡고 있다.

‘저곳이 섬이 맞나?’라는 생각이 들 만큼 오비도는 육지와 가까이 있다. 육지에서 배로 약 5분 거리에 있는 오비도는 아마 통영의 섬 중 가장 육지와 가까운 섬 중 하나일 것이다.

배를 오래 타는 것이 익숙지 않은 이들이 다녀오기에 적당한 섬인 듯하다.

오비도(烏飛島)라는 지명은 섬의 형상에서 따왔다. 까마귀가 하늘을 나는 모습을 닮았다는 의미다.

풍화리 선착장에서 오비도만 운항하는 ‘제2 오비호’를 타고 함께 배에 오른 주민들과 잠깐 이야기를 하는 사이 섬에 도착했다. 마치 작은 강을 사이에 두고 두 개 마을이 떨어져 있다는 느낌이 들 정도로 오비도는 육지와 가까이 있었다.

섬에 내리니 해안선을 따라 띄엄띄엄 자리 잡고 있는 마을 중 ‘목밭이’가 가장 먼저 눈에 띈다. 오비도는 모두 목밭이, 외박골, 사당개, 대웅포, 소웅포 5개의 마을이 있다. 오비도는 다른 섬과는 달리 콘크리트로 도로가 해안선을 따라 잘 놓여 있어 마을간 이동이 편하다는 것이 특징적이었다.

푸른색 지붕집과 돌담이 어우러진 통영 오비도의 목밭이 마을.

오비도의 마을과 마을을 잇는 해안도로.

오비도는 외로운 섬이다. 육지와 가까운 것이 오히려 섬을 외롭게 만들었다.

섬에는 38가구 약 80여 명 주민들이 거주하고 있다. 지난 2002년까지만 해도 160명에 가까운 주민이 살고 있었으나 고령화된 데다 비교적 육지로 이동이 편해 대다수 주민들이 육지로 떠난 상태이다.

그렇게 주민들이 떠나간 섬은 평생 오비도에서만 살아온 60대 이상의 고령자들만 모여 서로를 의지하면서 살아가고 있다.

외지인들도 굳이 오비도를 찾지 않는다. 낚시꾼들은 먼 바다 섬이나 육지 해안가를 찾을 뿐 육지와 가까운 오비도에 내리는 일이 거의 없다. 그렇다고 빼어난 풍광과 자연환경을 갖추고 있는 것이 아니어서 관광객이 찾는 곳도 아니다.

육지의 그들에게는 오비도가 섬이 아닌 듯한 섬이라는 생각이 들기 때문일 테다.

하지만 오비도를 제대로 알면 숨겨진 섬의 모습들을 발견할 수 있다. 여느 섬 못지 않은 볼거리, 자랑거리, 이야깃거리가 충분히 공존하고 있다.

통영 오비도 목밭이 마을에서 내려다 본 풍경. 앞에 보이는 섬이 월명도이다. 보름달이 뜨면 월명도와 바다에 비친 그림자가 아름답다.

오비도에는 월명도(月明島)라는 부속섬이 있다. 목밭이 마을 앞 바다에서 약 30여m 떨어진 곳에 위치한 작은 무인도다. 이름에서 알 수 있듯이 섬은 달이 뜬 밤이면 유독 달빛을 많이 받아 밝게 빛난다.

주민 장종열(61)씨는 “보름달이 뜨면 그 아래 빛나는 월명도와 바다에 비친 월명도의 그림자가 얼마나 아름다운지는 보지 않고는 모른다”면서 “게다가 월명도는 작은 모래사장도 있어 여름이면 인근에 거주하는 사람이 찾아 해수욕을 즐기곤 한다”고 말했다.

비록 작은 섬이지만 다양한 색깔을 가지고 있는 셈이다.

오비도는 최상품의 바지락을 자랑한다. 월명도와 목밭이를 가르고 있는 바다의 바닥이 두터운 모래로 덮여 있어 바지락이 자라기에 최상의 환경이다.

썰물 때가 되면 월명도 앞바다에 물이 빠지면서 모래사장이 드러나기 때문에 주민들의 조개 채취가 가능하다. 오비도 바지락은 통영에서는 가장 비싼 가격대에 거래되고 있어 주민들의 주된 수익원이다.

하지만 최근에는 바지락 생산량이 줄어들어 주민들 근심이 깊어졌다. 수심이 얕은 월명도 앞바다를 낚싯배가 자주 다니면서 모랫바닥을 긁었고, 바지락이 자라지 못하는 환경이 만들어졌다는 이유다.

오비도는 쌍둥이와 관련한 이야기도 전해 내려 온다. 목밭이 마을 왼쪽 갯바위에 자리 잡고 있는 쌍둥이 바위에서 바다 건너 보이는 수월마을 처녀가 섬으로 시집오면 영락없이 쌍둥이를 낳는다는 것이다.

실제 지금까지 수월마을에서 3명의 처녀가 시집와서 모두 쌍둥이를 낳았다.

마을 이장이자 모친이 수월마을에서 시집와 쌍둥이 형제로 태어난 김쌍율(64)씨는 마을전설의 실존인물이다.

김씨는 “이상하게 수월마을에서 시집오면 아들 쌍둥이를 낳았다고 한다. 어른들 말씀이 쌍둥이 바위 때문이라고 하더라”면서 “쌍둥이를 낳아서인지 우리 어머니를 마지막으로 이제껏 수월마을에서 시집 온 사람이 없다”며 웃었다.

육지와 가까워 외로운 섬 오비도. 하지만 그곳은 여느 섬과 마찬가지로 다양한 모습을 품고 있었다.

오비도 주민들이 제2 오비호 배를 타고 섬으로 들어가고 있다.

◆ 주민들의 발 ‘제2 오비호’

육지 왕래하는 유일한 교통 수단

20년 운항에 생명 다해 곳곳 낡아

“제2 오비호가 20년 동안 우리 발이 돼 왔다 아입니꺼.”

오비도 주민들이 육지에 왕래하기 위해 이용하는 유일한 교통수단은 제2 오비호이다.

제2 오비호는 약 20년 전 통영시에서 구입해 마을주민들이 직접 관리하고 운영하는 유일한 교통선이다. 오비도가 워낙 육지와 가까이에 자리 잡고 있다 보니 수익성이 없어 여객선이 운항하지 않는다.

이에 제2 오비호의 선장은 운항 자격증을 가진 오비도 마을주민들이 돌아가면서 맡고 있고, 운임비 편도 1000원과 매월 가구당 1만원씩 모아 운영하고 있다.

주민들이 고령화되면서 개인이 소유한 배도 마을에는 거의 없는 실정이라 제2 오비호가 없으면 발이 끊기는 것이나 다름없어 마을에 꼭 필요한 존재다.

7년째 제2 오비호 선장을 맡고 있는 김윤세(66)씨는 “10여 년 전만 하더라도 오전·오후에는 통학선, 외출용으로 이 작은 배가 어찌나 북적거렸는지 모른다”고 회상한 뒤 “당시에는 학생들 때문에 오후 늦게까지 배를 운항했는데 요즘은 인구가 없어 하루 세 번 오후에 마지막 배를 운항한다”고 전했다.

이처럼 오비도 주민들의 많은 추억을 담고 있는 제2 오비호도 20년 가까이 운항한 탓에 어느새 생명을 다해가고 있다.

주민들은 제3 오비호가 필요한 시점이라고 입을 모으고 있다.

장종열(61)씨는 “배가 오래도록 운항하다 보니 요즘은 객실 안에 비가 샐 정도로 많이 낡았다. 통상 20년 정도 배가 운항하는 경우가 없으니 주민들 안전도 걱정된다”면서 “오비호가 없으면 주민들은 발이 끊기는 것이나 다름없다. 시에서 빨리 대책을 마련해 줬으면 한다”고 말했다.

▲찾아가는 길

선착장 - 통영시 산양읍 풍화리 장촌냄비렁 횟집 앞

운항시간 - 오전 8시15분, 낮 12시, 오후 3시

요금 - 1000원

글=이헌장기자 lovely@knnews.co.kr

사진=김승권기자 skkim@knnews.co.kr

다리가 불편한 할아버지가 세발 자전거를 타고 있다.

주민이 장난스럽게 뒤를 보고 있다.

목밭이 마을 한 주민이 웃고 있다.

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 이헌장 기자의 다른기사 검색

2024년 04월 20일 (토)

- 경남신문 > 라이프 > 남해안 비경 환상의 섬