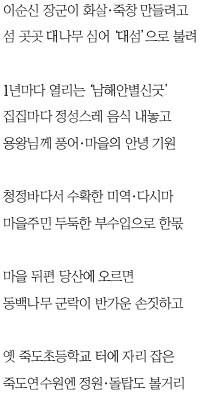

통영시 한산면 매죽리 죽도마을./김승권기자/

지난 16일 죽도에서 남해안별신굿보존회(중요무형문화재 제82-라호) 회원들이 마을의 안녕과 풍어를 기원하는 굿을 하고 있다.

바다가 삶의 터전인 섬사람들은 예부터 용왕에게 풍어와 안녕을 비는 제를 올렸다. 자연 풍광을 즐기고 소문난 굿도 구경할 겸 300년 전통이 이어져 내려오는 죽도 남해안별신굿이 열리는 날에 맞춰 통영 한산면 매죽리 죽도를 찾았다.

통영시 서호동에 있는 통영여객선터미널에서 죽도로 가는 ‘섬누리호’에 올랐다. 죽도로 들어가는 배는 오전 7시, 오후 2시 하루 두 차례 운항된다. 배가 1시간 정도 파도를 가른다.

어느새 파랑·주황색 지붕들이 들어앉아 있는 작은 마을에 닿는다. 선착장에 내리니 섬 특유의 고요함은 한발짝 뒤로 물러나 있다. 곳곳에 색동천이 주렁주렁 매달려 있는 마을은 이미 별신굿 준비로 분주하다.

마을 입구에서 용왕에게 바치는 밥상을 차리고 있던 정병훈(73)씨가 구경꾼들을 향해 대뜸 소리친다.

“진작 별신굿을 했으면 바다가 평온해져셔 천안함 수색 작업도 훨씬 수월했을끼라. 오늘 날씨 봐라. 얼마나 좋노. 기술이 좋아서 달에도 간다는 세상이지만 이래 제(祭)도 지내야 되는기라.”

통영 죽도에서 열리는 남해안별신굿은 남해안 지역에서 마을의 안녕과 풍어를 기원하며 지냈던 마을굿으로 일종의 마을 잔치다.

엄청난 규모와 많은 구경꾼들이 몰려오는 지역 축제와도 같았던 옛날의 기억은 희미해졌다. 원래 2년마다 열리던 것을 올해부터 규모를 축소해 1년에 한 번씩 열기로 변경했다. 1박 2일 일정은 하루로 축소됐고, 집집마다 정성을 쏟은 음식을 겨루기하듯 내놓아 풍성했던 제사상은 일괄적으로 만들어진 조촐한 제사상을 나열하는 데 그쳤다.

다른 섬의 별신굿은 사라져가는 마당에 그나마 통영시의 지원이 있고 죽도 주민들의 의지가 남아 있기에 가능한 일이다.

같은 배를 탔던 피리 부는 악사가 합류하자 굿판의 막이 오른다. 북, 장구, 징, 피리, 해금, 대금을 든 악사가 연주를 하고 대모(지모)가 사설을 하는 ‘당산굿’으로 첫 마당을 열고 바다에서의 무사안녕과 풍어를 기원하는 ‘용왕맞이굿’, 굿의 시작을 알리는 ‘판굿’, 부정을 씻어내는 ‘부정굿’, 비와 바람신에게 풍요를 비는 ‘가망굿’으로 이어진다. 탈을 쓴 광대가 나와 탈놀이를 한바탕 벌이고, 세상을 떠난 마을 주민들을 기리는 ‘영호찬’이 끝난 후 ‘송신굿’ 순으로 마무리된다.

굿이 진행되는 동안 마을을 구경하기로 했다. 죽도의 면적은 66만5000㎡로 마을이 크지 않아 1시간 정도면 돌아볼 수 있다. ‘대섬’이라고 불리기도 하는데, 이는 임진왜란 당시 이순신 장군이 화살과 죽창을 만들기 위해 이곳에 대나무밭을 조성했기 때문이란다.

제승당이 있는 한산도를 상죽도, 죽도마을을 하죽도로 불렀던 때는 마을 뒷산 아래가 온통 대밭이었다. 세월이 가면서 수요가 줄고 관리하는 손길이 사라지면서 대밭은 점점 줄어 지금은 거의 남아 있지 않다.

한때 100가구 이상 500여 명이 살기도 했던 죽도는 ‘돈섬’, ‘부자섬’이라는 별칭이 붙었을 만큼 풍성함을 자랑했다고 한다. 그물을 드리우기만 하면 삼치와 볼락을 원하는 만큼 걷어올릴 수 있었다. 죽도 앞바다가 그야말로 황금어장이었던 것이다. 깨끗한 바다에서 건져 올린 미역이나 다시마 등도 죽도마을 사람들의 주머니를 두둑하게 불리는 데 한몫했다. 섬마을답지 않게 물이 풍부해 농업도 성행했단다. 마을 뒤편부터 당산 입구까지 보이는 둑들이 모두 논이다. 벼와 마늘, 고추, 콩, 고구마를 특히 많이 생산했다고 한다.

죽도마을에서 한 주민이 마당에서 다시마를 말리고 있다.

마을주민 정병훈씨가 자신의 목선을 살펴보고 있다.

마을 이장 정광훈(71)씨는 “우리 마을이 예전에는 알아주는 부촌이었어요. 삼치, 방어, 볼락 등 고기가 얼마나 많았는지 몰라. 그때는 마을에 배도 40~50척 있었고 죽도 앞바다에 고기가 많다는 소문이 나서 제주도 해녀가 100명도 넘게 올라와 살기도 했어요. 한창 잘 나갈 때는 새마을금고 기금이 전국 2등에 들기도 했다니까!”라며 옛 명성을 들려준다.

그는 “예전에는 부자섬이었는데 사람들이 떠나고 나니 먼 섬마을일 뿐이지요. 육지에 나가는 배가 하루에 겨우 두 번 들어오는데 그나마 들어올 때는 경유지가 너무 많아서 2시간도 넘게 걸려요. 혹 나이 든 환자라도 있으면 위험해요. 교통이 좀 편리해지면 살기 수월할 텐데…”라며 섬생활의 고충을 털어놓는다.

죽도 주민들에게는 오랜 바다생활로 체득한 능력이 있다. 바로 언제 어느 지점에 가면 고기가 많다는 것을 잘 알고 있다는 것이다. 주민 정병훈씨는 “도내 곳곳에서 죽도를 찾아오는 단골 낚시꾼들이 있어. 우리는 섬생활을 워낙 오래 해서 언제 어느 포인트에 가면 어떤 고기가 잘 잡히는지 다 알고 있거든. 이 볼락도 내가 가서 잡아온 완전 자연산이야”고 말하며 펄떡대는 볼락에 소금을 쳐서 숯불 위에 얹어놓는다.

마을은 아담하고 깨끗하다. 골목이 모두 연결되어 있다. 집집마다 담벼락에 다시마을 널어두고 있다. 다시마은 채취해서 바로 먹고, 말려서 음식에 넣기도 하고 그대로 보관한단다.

주민들이 마을 앞바다에서 잡은 자연산 볼락을 굽고 있다.

죽도마을의 마을회관 옆에 있는 포구나무.

마을 돌담집 뒤편에 있는 마늘밭.

마을회관 옆에는 생김새부터 범상치 않은 나무 한 그루가 서 있다. ‘포구나무’라고 불리는 이 고목(古木)은 마을에서 가장 오래된 나무다. 마을 주민들은 오랜 세월 희로애락을 함께해 온 이 나무 앞에서 당산제를 지내고, 마을의 안녕을 빌며 신성하게 대접한다.

마을을 한눈에 내려다보고 싶어 당산에 올라가 보기로 했다. 당산으로 들어가는 길목에 서서 마을의 축제를 내려다보는 동백나무가 무척 늠름해 보인다. 한 그루라고 하기에는 크고 풍성한 이 동백나무는 온갖 풍파를 이겨낸 나이든 몸을 드러내고 있었다. 산길로 접어드니 동백나무, 소나무, 잣밤나무가 군락을 이루고 있다. 숲에서 풍기는 기운이 청량하고 상쾌하게 느껴진다.

15분가량 더 오르면 정상을 밟을 수 있다. 산이 높지 않고 가파르지 않아 산책 삼아 걷기에 좋다. 푸른 바다와 절벽, 바위들의 아름다운 조화를 살려 당산에 등산로를 조성해 보려고도 했으나 여러 반대에 부딪혀 시도에 그쳤단다. 마을 전체를 조망하기엔 정상보다는 산으로 들어오는 입구가 더 낫다. 당산에서 마을로 내려오는 길 왼쪽에 저수지와 흡사한 큰 연못이 보인다. 이는 ‘방중’이라는 것인데 마을이 조성될 무렵 자연발생했다고 한다. 바닷물에 잠겼던 곳에 웅덩이가 파였는데 지금은 빗물이 고여 민물이 되었다.

폐교된 옛 죽도초등학교는 지금은 개인이 사들여 죽도연수원으로 이용되고 있다. 벚나무를 비롯해 각종 나무로 꾸며진 정원과 돌탑이 멋스럽게 서 있다.

마을 구경을 하고 내려오니 굿은 거의 막바지에 이르렀다. 차리고 치우는 과정은 힘들지만 사람이 찾아오는 것이 반가운 섬사람들이다. 찾아온 이를 떠나보내는 것에 익숙해진 듯한 주민들은 떠나는 육지 사람들을 바라보며 손을 흔들어 배웅한다.

☞가는 길

통영IC로 빠져나와서 통영 해안로를 타고 서호동의 통영여객선터미널을 찾는다. 터미널에서 죽도행 섬누리호를 타면 오전 7시 배는 1시간 만에, 오후 2시 배는 1시간40여분 만에 죽도에 닿는다.

글=김희진기자·사진=김승권기자

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 김희진 기자의 다른기사 검색

2024년 04월 19일 (금)

- 경남신문 > 라이프 > 남해안 비경 환상의 섬