[살롱]고운맘 되기 (14) 응급실과 어린이집, 메르스

- 기사입력 : 2015-06-13 03:12:14

- Tweet

또 39℃가 넘었다. 벌써 3일째였다. 미지근한 물수건으로 알몸의 아기를 감싸 안고 부랴부랴 병원으로 향했다.

하필이면 창원 첫 메르스 환자가 발생한 날이었다. 걱정하는 남편에게 우리는 건강해서 괜찮다고 말했지만 창원으로 향하는 마음은 불안했다.

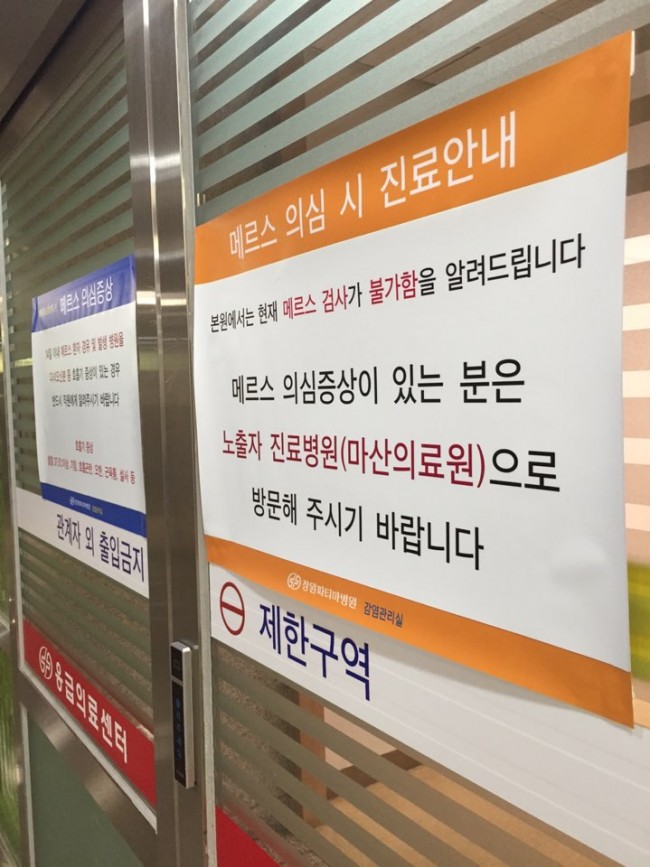

병원 역시 분위기가 삭막했다. 응급실 안내직원은 "어디가 아파서 왔느냐"가 아닌 "최근 해외여행이나 병원에 간 적이 있느냐"는 질문을 먼저했고, 메르스 관련 질의응답서도 작성하라고 했다.

하루종일 아무것도 못 먹어 축 쳐져버린 딸 아이를 안은 나는 1초가 급했고, 생각지 못한 절차에 짜증이 났다. 마스크를 쓴 채 정색을 하며 관찰하는 듯 쳐다보는 눈빛도 불편했다. 직원은 5분여에 걸쳐 규정상의 절차를 모두 마친 후 보호자의 체온까지 체크하고 응급실 문을 열어줬다.

보호자도 1명만 들어갈 수 있었다. 역시 메르스 때문이었다. 불안감에 불편함, 불쾌감이 겹쳐 화가 났다. 간염을 최소화 하기 위한 규정이라고 말 했지만, 아픈 환자와 가족들에게 지나친 것 같았다.

결국 남편은 소아 응급실 창문 밖에 붙어서 딸을 살피며 대기했고. 그 옆에는 응급실에 들어오지 못한 아기 아빠들이 나란히 창문앞에 붙어서 안을 들여다 보고 있었다.

딸은 피를 뽑고 정맥주사를 맞으면서 울음으로 진을 뺐고, 검사결과를 기다리는 시간은 길었다. 낯선 공간에서 혼자서 칭얼대는 아기를 안고 달래려니 식은땀이 났다. 괜시리 화가 치밀어 올랐다.

이 모든게 어린이집 때문인 것 같았다. 딸은 지난주부터 어린이집에 갔었다. 복직을 하면서 시어머님이 딸을 돌봐주셨는데, 지난 1일부터 여러가지 사정으로 어린이집에 보내게 됐다. 생후 18개월 동안 감기 한 번 앓지 않았기에 속상함이 더 컸다.

게다가 모두가 마스크를 쓰고 돌아다니는 삭막한 분위기의 응급실에서 여린 아기를 데리고 있는 일은 신경을 더 곤두서게 만들었고, 하필 이 시국에 딸이 아프다는 게 답답했다.

다행히 해열제와 수액을 맞은 딸은 금방 기력을 회복했고, 검사 결과도 문제가 없었다. 의사는 목에 바이러스가 생긴 것 같다며 해열제를 먹이며 지켜보는 수 밖에 없다고 했다.

집으로 돌아오는 차 안, 딸의 등을 토닥이며 긴 한숨을 뱉어냈다. "이제 어린이집은 어쩌지?" 남편에게 묻자 "어쩔 수 없지 뭐, 또 아프면 또 치료받아야 되는거고."라는 답이 돌아왔다.

그래, 어쩔 수 없었다. 어쩌면 어쩔 수 없어서 이것 저것 핑계를 만들며 화를 냈을지도 몰랐다.

워킹맘으로 살면서 아이를 어린이집에 보내지 않을 수는 없는데, 그리고 메르스도 당연히 미리미리 조심해야 하는데, 괜시리 탓할 대상만 찾아댄 것 같았다.

아픈 아이에게 써야 할 신경을 내 불안감을 해소하는데 쓰고 있으니 두 배로 힘이 들 수밖에. 아이가 아픈 것을 그대로 받아들이기가 쉽지 않은 걸 보니, 초보 엄마티를 벗기엔 갈 길이 한참 멀었구나 싶었다.

아직도 딸은 밥을 잘 먹지 못한다. 안타깝긴 해도 불안하진 않다. 딸이 병을 잘 이겨낼 수 있도록 또 덜 힘들도록 도와주는 데 힘을 쏟으려 노력하는 수 밖에, 어쩔 수 없지 않는가.

(*그놈의 메르스 또한 마찬가지일터. 가능한 무사히 지나가길 바란다.)

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 조고운 기자의 다른기사 검색