그리움 굽어 흐르는 강물따라…

- 기사입력 : 2006-04-21 10:43:00

- Tweet

김시탁 시인이 찾은 밀양시 초동면 곡강(曲江)마을

강을 향해 가지를 늘려가는 나무는 그리움을 안다.

강을 향해 가슴을 다 드러낸 마을 가옥들도 그리움을 안다.그리움이 모여 배경을 만들고 그 배경이 풍경이 되는 곳 그곳이 곡강이다.

진영에서 수산다리를 지나 부곡행 1008호 국도를 타고 5분만 들어가면 도로 우측에 곡강정(曲江亭)이라고 바위에 새긴 이정표를 보게 된다.이정표를 따라 마을로 들어서면 팔문각(정자)으로 가는 길과 다리를 지나 강 언덕으로 올라가는 길이 있다.

어느 길로 먼저 들어설지 망설여지면 다리 위에 있는 빈 벤치에 잠시 앉아 결정할 수도 있다.곡강은 낙동강의 줄기가 굽이쳐 흐르는 것이 마치 곡수의 풍치를 방불케 한다고 하여 불러진 이름이다.

팔문각에서 강을 보게 되면 자신도 모르게 시선이 강을 따라 가게 된다.

눈앞에서 굽혀지는 강물을 한눈에 넣을 수 없기 때문이다.언덕으로 올라가면 제일 먼저 곡강이 방목시킨 무기질의 바람부터 맞게 된다.

바람은 강을 향해 내장을 드러내고 있는 마을 집들과 골목을 수시로 순찰하고 강 언덕 유채꽃밭을 지나 감나무 가지에 잠깐 걸터앉는 듯하더니 뒷산 숲으로 몰려간다.

마을 뒷산은 신라 지증왕 때 낙동강 너머 가야를 정벌하고자 진을 쳤던 곳으로 알려져 있으며, 그 뒤 법흥왕 때에는 가락의 구형왕이 신라에 항복한 장소였다고 한다.

경관과 풍치가 빼어나 누세에 걸쳐 신라의 왕이 순행 유연한 장소로 이용한 유적이 남아 있다.

언덕에서 보면 곡강은 금방 섬 하나를 생산하고 상류로 머리를 풀어 육중한 엉덩이를 암벽에 기댄 채 산후조리하는 산모처럼 누워있다. 강가로 가는 길은 미처 자르지 못한 탯줄같이 미끄럽고 물컹하여 근육질이 좋은 바람조차 성큼 내려서지 못한다.

강가로 가는 길은 미처 자르지 못한 탯줄같이 미끄럽고 물컹하여 근육질이 좋은 바람조차 성큼 내려서지 못한다. 언덕의 나무들은 강 쪽으로 가지를 뻗어 퉁퉁 불어터진 강의 젖꼭지를 빨고 있고 가지 위에 앉은 새는 발바닥이 간지러운지 이리저리 옮겨 다니며 찍찍 물똥을 눈다. 비릿하다.

강가에 다가가면 강의 거대한 자궁에서 흘러나온 양수 같은 허연 물거품이 모래톱까지 밀려온다.

여름철 맨발로 뛰어놀던 아이들의 가는 발목을 기억하는 모래밭은 더 굵어져 올 발목이 그리워 제 스스로 속살을 채워놓고 평화롭게 누워있다.곡강처럼 마을 사람들도 고기잡이 대신 농사일로 길을 꺾은 지 오래여서 사공을 잃어버린 목선 위에는 민물고기 같이 퍼드덕거리며 생비린내를 풍기던 추억만 말라붙어있다.

한때, 목선을 띄운 어부는 비린내 나는 만선의 꿈보다 강 건너 비닐하우스 온실 속에 가온 처리되는 희망을 더 그리워했을지도 모른다.

강가에 배를 정박시키며 흔들리는 마음부터 밧줄로 꽁꽁 묶어놓고 젖은 눈으로 담배를 피워 물었을지도 모르겠다.이젠 폐선이나 다름없는 목선 옆에는 아랫도리가 모래밭에 묻힌 낡은 그물이 근육질의 바람한테 아무것도 낚을 수 없어 낚은 것들의 기억만 물어뜯기고 있다.

목선에 올라앉아 강물에 손을 넣어 강의 속살을 만져본다.

암벽에 부딪혀 시퍼렇게 멍들고도 쉬지 않고 하류로 흘러가는 강의 종아리가 퉁퉁 부어있는 듯하다.가끔 목선 주위로 한 무리의 오리떼가 몰려올 때가 있다.

물결에 떠내려 오는 것 같은데 자세히 보면 물속으로 분주히 발을 움직여 강 뱃살을 죽죽 찢으며 온다.드러나지 않는 노동이 아름답다는 걸 강가에 가 보면 알게 된다.

강은 살아 있다.

살아 있는 강은 부지런하다.새벽녘 산을 타고 내려와 강물에 빠져 죽는 안개를 위해 소복을 갈아입고 풀어 헤친 머리를 감는다.

한낮엔 온 종일 내리쬐는 태양에 옆구리가 뜨거워 돌아눕고 너무 오래 누워있어서 등창이 난 강바닥을 자주 뒤집어줘야 한다.저녁에는 산 그림자를 데려다 발을 씻겨주고 밤이면 제 품에 떨어진 별을 받거나 그물에 걸려 질식할지도 모를 달빛도 건져주어야 한다.

아침 일찍 안개를 걷어내고 햇살을 불러 자신을 밝히는 것도 하늘을 나는 새들의 길을 만들어 주기 위함이다.곡강의 새들은 곡강을 따라 난다.

좋은 풍경을 만나면 연애하고 싶다.자주 만나 연애하기 위해 곡강 언덕에 집 짓고 살고 싶다.

무기질 바람 데리고 살며 안부가 궁금한 사람들에게 그리움 접붙인 감나무 심어 꿈이 여물면 한 박스씩 담아 택배로 보내주고 싶다.

텃밭에 뿌리 내린 마음 자라듯 희망이 슬쩍슬쩍 발꿈치를 쳐들며 키 커지는 모습 쳐다보며 사는 일은 생각만 해도 즐거운 것이 아니겠는가.상처 난 마음 목선에 띄워 수장하기 좋고 씹어도 잇몸만 뭉개지는 소가죽보다도 더 질기고 맛대가리 없는 일상도 강물에 푹 담가두면 틀니 없이도 연하고 맛있게 퍼먹을 수 있는 곳, 그곳이 곡강이다.

그곳에 퍼질러 앉은 내 영혼이 비대해져 숨이 막혀 죽어도 좋을 일이다.

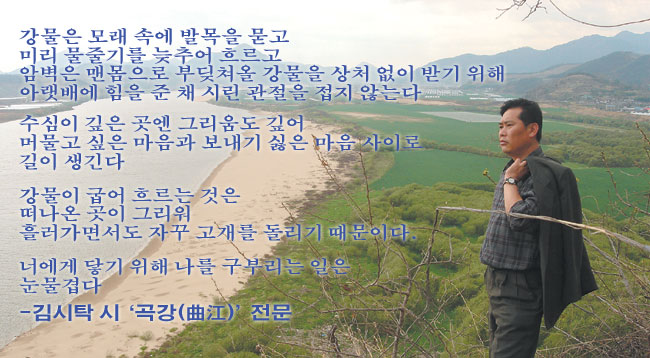

▲김시탁 시인은 곡강을 세상에서 가장 아름다운 곳이라고 외친다. 이 곳에서 노후를 보내고 싶을 정도로 시인을 매료시켰다고 한다. 사계절, 밤과 낮, 그리고 새벽까지 시심을 자극한 곡강은 기자가 봐도 감탄사가 나올 정도로 경치가 빼어나다. 김 시인은 마치 감춰 둔 보물을 꺼집어 내 보여주는 것처럼 곡강의 신비를 하나씩 풀어냈다.시인은 건설관련 일을 하면서 자생란협회 마창지회 회장도 맡고 있다. 털털한 겉모습과 섬세한 성격이 조화를 이룬 그는 곡강 마을 옆 '가마솥 추어탕'처럼 진국이다. 경북 봉화 출신으로 '문학마을'로 등단했다. 시집 '아름다운 상처'가 있다. 이종훈기자 leejh@knnews.co.kr

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. >