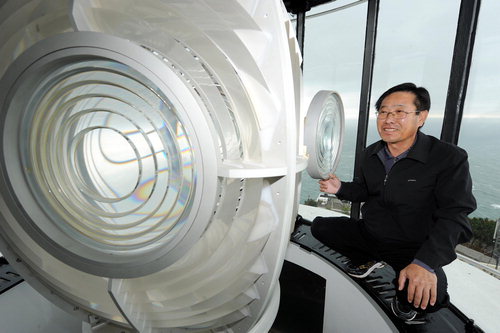

김두홍 서이말항로표지관리소장이 등대를 점검하고 있다.

김두홍 서이말항로표지관리소장이 등대를 점검하고 있다. 김두홍 소장이 모니터를 통해 홍도에 설치된 무인 등대 주변을 점검하고 있다.

김두홍 소장이 모니터를 통해 홍도에 설치된 무인 등대 주변을 점검하고 있다.

등대(燈臺).

아찔한 갯바위 끝, 차가운 바닷물과 가장 가까운 곳에 있지만 몸을 사리는 법이 없다. 매섭게 꽂히는 칼바람을 시리다 하지 않고, 뺨을 때리는 파도에도 그저 묵묵부답이다.

먼데 섬이 보이고, 갈매기라도 주변을 맴도는 낮에는 그래도 낫다. 밤이면 칠흑이다. 바람은 날을 더 세우고, 파도도 덩달아 거세진다.

하지만 등대는 이때가 가장 강해져야 할 시간이다. 몸에 불을 당긴 채, 눈을 크게 뜬다. 육지를 찾아 헤매는 작은 돛단배 하나라도 자신을 지나쳐서는 안 되기 때문이다.

빛은 희망이다. 무너진 흙더미 속에서도 빛이 보이면 살 수 있다고 하지 않은가. 빛은 깜깜한 밤바다에서 유일한 구원(救援)이다.

몸을 다 태우고, 재를 다시 태우더라도 빛을 사그라들게 할 수 없는 까닭이다. 동이 트고, 빛은 점점 희미해진다.

지칠 만도 한데 똑같은 모습으로 자리를 지키고 섰다. 한낮 동안의 외로움은 거친 밤을 지새우기 위한 휴식과 충전의 시간이다. 밤이 오면 등대는 외로움을 태워 희망을 전달한다.

“조금 외롭고, 시간적인 여유가 없는 것은 사실입니다. 하지만 많은 직업 중의 하나일 뿐이지 특별한 일을 한다고 생각지는 않습니다.”

거제 서이말항로표지관리소에서 만난 김두홍(51) 소장이 인사말 삼아 건넨 첫마디는 너무도 덤덤했다.

뭔가 드라마틱한 대답이 나올 것이라고 기대했던 머릿속이 갑자기 비는 기분이었다. 마치 끝없는 상상으로 끼어맞추고 있던 그림 퍼즐이 한순간에 와장창 헝클어지는 듯.

덕분에 등대지기에 대한 막연한 환상-고독과 외로움 따위-를 일찌감치 털어낼 수 있었다.

30년 가까이 등대를 지켜온 김 소장은 자신의 말대로 특별한 사람이 아닌 보통 사람, 그래서 이웃같이 편한 얼굴을 하고 있었다.

김 소장은 “다른 직업에 비해 좀 더 봉사하고, 희생한다는 마음가짐으로 일하고 있습니다. 이 또한 대부분 직장인들의 자세라 크게 자랑할 만한 일도 아닙니다”며 겸손하게 말했다.

하지만 그럴까. 요즘 들어 아무리 등대에 자동시스템이 도입되고, 기계가 발달했다 해도 사람의 영역은 분명히 있는데.

서이말등대는 북위 33도 49분 06초·동경 128도 44분 12초로 한반도 육지 최남단에 자리 잡고 있다.

홍도(紅島)와는 26㎞, 해금강·외도 등과는 1.7㎞, 일본 대마도와는 55㎞ 정도 떨어져 있다.

홍도와 해금강을 보기는 어렵지 않고, 대마도도 웬만한 날씨면 눈에 들어오는 반도 끝자락에 자리하고 있다.

굳이 경계는 없지만 부산 가덕도와 소매물도 해역을 관할하고 있는데, 이곳 해역에 신항 등 무역항이 많기 때문에 국내 물동량의 절반 이상이 오가는 중요한 지역이다.

그래서 서이말등대는 소매물도등대와 함께 마산지방해양항만청이 유인 등대로 운영하고 있다.

서이말등대가 하는 일은 흔히들 알고 있는 뱃길을 알려주는 역할 말고도 많다.

무인등대로 운영되고 있는 홍도, 북여도, 도장포 등대를 원격시스템으로 관리하고, 기상과 해양관측도 맡고 있다.

하루에도 몇 번씩 뒤바뀌는 바다 날씨를 감안하면, 정말 잠시라도 눈을 뗄 수 없는 긴장의 연속이다.

서이말등대 관리원은 김 소장을 포함해 3명이다. 하루 8시간씩 3교대로 24시간을 꼬박 채우는 강행군이다.

책임감과 열정이 없다면 보통의 사람들이 쉽게 감당할 만한 무게는 결코 아닌 것이다.

김 소장은 “특별한 일은 아니지만 그렇다고 아무나 할 수 있는 일은 아닙니다. 근무 시간만큼은 혼자서 모든 일을 판단하고 처리해야 되기 때문에 책임감에 따른 부담은 이루 말할 수 없습니다”며 “시스템이 잘 작동되는지. 갑작스런 날씨 변화는 없는지, 또 등대시설의 안전은 어떤지 등을 챙기다 보면 시간이 금방 지나갑니다”고 말했다.

이어 “그래도 요즘은 많이 편해졌습니다. 웬만한 시설은 자동으로 운용되는 데다, 폐쇄회로 모니터가 있어 직접 순찰을 하는 수고는 하지 않아도 됩니다”며 “이전에는 전기가 들어오지 않아 발전기를 돌려 불을 올렸고, 통신시설도 좋지 않아 애를 먹은 게 한두 번이 아니었습니다”고 말했다.

김 소장이 등대관리원을 시작한 것은 지난 84년이다. 벌써 20년을 훌쩍 지나 30년을 바라보고 있다.

김 소장의 고향은 마산 구산면이다. 그래서인지 바다와 친숙하다. 태어날 때부터 바다는 항상 그를 따라다녔다,

그는 “천생연분이지 싶습니다. 늘상 바다를 보고 자란 데다 부친도 항만과 관련된 일을 하셨기 때문에 바다는 귀에 익어 있었습니다. 별다른 갈등 없이 등대원을 하겠노라 선뜻 작정을 한 것도 이 때문입니다”고 했다.

등대원이라는 직업에 한 번쯤 고민을 했을 법도 한데 너무도 쉽게 등대지기가 됐다는 얘기다.

김 소장은 “그냥 일이라고 생각했습니다. 지금도 마찬가지고요. 흔히들 생각하는 외로움이나 불편을 느껴보지 않은 것은 아니지만 일에 따르는 당연한 것일 뿐 그 이상도 이하도 아닙니다”고 말했다.

이미 일에 젖어들었든지, 아니면 오랜 경륜에서 나오는 편안함일까.

그래도 보통의 직장과는 달라 어려움이 있었을 텐데.

“맞선을 10번 정도 봤어요. 생소한 직업이라 상대편이 이해하기 힘들었던 것 같습니다. 결국 큰맘 먹고 ‘근무지가 마산이다’고 속이고(?) 결혼을 했습니다. 그다음엔 출장간다고 등대로 들어갔고 고맙게도 차츰 이해를 하더군요”라고 털어놓았다.

일상생활에도 불편함이 많았을텐데.

“가족들한테 제일 미안하죠. 같이 많이 못 있어 주고 놀아 주지 못하니까요. 친지와 친구들에게도 마찬가지예요. 경조사(慶弔事)에 가기가 쉽지 않아 죄 지은 느낌이 들 때가 종종 있었죠”라고 말했다.

자신은 ‘그냥 일’이라고 하지만 알게 모르게 앙금이 많이 쌓인 모양이다.

힘든 여정 속에 보람된 기억도 많다.

80년 중반 가덕도 등대 근무 시 관공선이 침몰하는 장면을 목격하고, 인근 해군에 연락해 승선자 모두를 구조했던 일이 아직도 생생하다.

김 소장은 “그때 등대원이란 직업이 위험과 맞닿아 있다는 것을 실감했습니다. 이후에도 아찔한 순간들을 많이 보고 해결하면서 자부심과 함께 책임감이란 게 몸속에 스며든 것 같습니다”고 했다.

요즘 선박들의 장비가 최첨단이긴 하지만 등대의 중요성은 여전하다. 장비를 갖추지 못한 소형어선이나 장비가 시원찮은 선박은 등대 불빛이 곧 길이다.

등대는 기상 상황에 따라 광파(光波), 음파(音波), 전파(電波) 등 형태로 신호를 보낸다.

물론 모든 시스템은 기계를 통해 조작되지만, 그 판단과 시작은 사람의 몫이다.

김 소장은 “제 손끝으로 많은 사람들에게 안전한 바닷길을 알려주고 있는 셈입니다. 외롭다든지 고독하다든지 등의 잡념이 파고들 여유가 없습니다”며 “등대원을 뭔가 별난 일을 하는 사람이 아닌 전문 직업인으로 바라봐 줬으면 합니다”고 말했다.

그의 말 속에는 전국적으로 150여 명 남짓한 동료나 후배 등대원들이 우리 사회의 한 모퉁이가 아닌, 어엿한 구성원으로 자리매김하기를 바라는 배려가 담겼다.

서이말등대는 광복 이전인 1944년 처음 불을 밝혔다.

이후 한 차례 다시 건립했다가, 지난 2006년 다시 지금의 모습으로 새로 지어졌다. 새하얀 등대의 높이는 16m로, 꼭대기까지는 소라모양 계단이 이어진다.

김 소장은 하루에 한 번 이상은 이곳을 오른다. 계단을 밟으며 떠올리는 생각은 오직 하나 ‘바다가 조용했으면’ 하는 것이다.

늘상 파고드는 외로움을 삭이고 삭인 채, 묵묵히 자신의 길을 걷는 그에게서 희망을 전하는 등대를 보았다.

글= 이문재기자 mjlee@knnews.co.kr

사진= 성민건기자 mkseong@knnews.co.kr < 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 이문재 기자의 다른기사 검색

2024년 04월 29일 (월)

- 경남신문 > 사람속으로