문희숙 시인이 찾은 김해시 생림면 도요리

- 기사입력 : 2006-03-17 00:00:00

- Tweet

도요리에는 도요새가 없다

강마을은 윤기를 물어뜯긴 듯 어정쩡하고 망연하다

둥글고 낮은 초가지붕들과 토담이 없어지고

그 순하고 하얀 모랫길도 미루나무 숲도 없어졌다

그 무엇으로도 떠나고 변해버린 모습을 대신할 수 없다는 것

한 번 흘러간 강물은 다시 돌아오지 않음을

나는 여기서 훤히 보고 있는 것이다

날아가 버린 새를 기다리며 다 삭은 조롱처럼 마을은 하염없이 적막하다. 그 적막 두드리며 강 건너 철길을 따라 달리던 기차가 기적 몇 음절을 나부낀다. 마을에서 세상으로 나가거나 들어서는 길은 강을 따라 굽은 외길뿐이다. 도요리는 이렇게 고적하다. 텅 비어 아무 것도 없다. 소리조차 없다. 소리는 외부와 내부의 소통을 이어주는 길이다. 나는 이곳에 와서 한 편의 흑백 무성영화를 마을 풍경에서 본다. 그 무엇으로도 떠나고 변해버린 모습을 대신할 수 없다는 것. 한 번 흘러간 강물은 다시 돌아오지 않음을 나는 여기서 훤히 보고 있는 것이다.

3월 한낮이다. 도회로 가지 못하고 늙도록 마을에 남은 노파들은 검게 변한 모래밭에 씨감자를 파종하기 위해 손이 바쁘다. 그들은 누군가. 무엇인가를 위하여 쭈글거리며 자신을 비우고 썩어가는 씨감자와 함께 소박한 그들 삶의 남은 부분마저도 묵묵히 떼어서 심을 것이다. 그로 인하여 또 한 살이가 환한 태양의 젖줄을 물고 새근거리며 무성한 잎을 맺고 깃 같은 꽃을 달게 될 것이다. 우리는 모두 그렇게 다른 이의 삶을 비우면서 태어나 뻔뻔히 살아가는 빚진 목숨들이다.

도시에는 셀 수 없이 많은 사물과 감성들이 주야로 넘쳐나고 있다. 넘치는 사물과 넘치는 관념들의 분방함으로 사람들에 얹혀사는 동안 마침내 내 영혼이 산성비에 지쳐 뭉그러지고 정체성을 잃어가는 문화재들처럼 한센병을 앓는다. 그리하여 내 곁에는 나를 알아보는 벗이 없고 가까이 갈 수 있는 지인도 몇 되지 않는다. 나는 오늘도 몹쓸 병에 갇힌 채 썰물이 지나간 자리처럼 황량한 강촌에 온 것이다. 이곳에 이르면 언제나 기울지 않은 마음 속 다리 하나를 볼 수가 있다. 그것은 오래 된 무쇠처럼 변함없이 내가 여기에 올 때마다 저벅저벅 아릿한 추억을 울컥 건네준다.

도시에는 셀 수 없이 많은 사물과 감성들이 주야로 넘쳐나고 있다. 넘치는 사물과 넘치는 관념들의 분방함으로 사람들에 얹혀사는 동안 마침내 내 영혼이 산성비에 지쳐 뭉그러지고 정체성을 잃어가는 문화재들처럼 한센병을 앓는다. 그리하여 내 곁에는 나를 알아보는 벗이 없고 가까이 갈 수 있는 지인도 몇 되지 않는다. 나는 오늘도 몹쓸 병에 갇힌 채 썰물이 지나간 자리처럼 황량한 강촌에 온 것이다. 이곳에 이르면 언제나 기울지 않은 마음 속 다리 하나를 볼 수가 있다. 그것은 오래 된 무쇠처럼 변함없이 내가 여기에 올 때마다 저벅저벅 아릿한 추억을 울컥 건네준다.이곳은 드넓은 백사장과 도요새가 많아서 마을 이름도 도요리라 하였다. 동구에 서서 서쪽을 바라보면 낙동강 위로 철교가 보인다. 낙동강역을 지나 남도로 가는 기찻길이다. 아이들은 기적만 흩어두고 떠나는 기차를 보며 수많은 기다림과 상상을 지어내곤 하였다. 막연히 기다리는 일은 참혹하다. 강바람으로 목이 마르면 마를수록 기다림은 더욱 간절해지는 것이다. 아이들은 발목이 굵어질 때를 기다리며 쑥쑥 자랐다. 진주처럼 강마을 도요리에 갇혀서 저를 불러낼 운명과 때를 기다리며 모래밭의 감자처럼 굵어지는 것이었다.

강마을은 이제 윤기를 물어뜯긴 듯 어정쩡하고 망연하다. 둥글고 낮은 초가지붕들과 토담이 없어지고 이웃집과 논밭을 이리저리 이어주던. 한창 일철이면 마을 사람들이 맨발로 걸어 다니던. 그 순하고 하얀 모랫길도 미루나무 숲도 없어졌다. 하지만 강물이 작은 들과 마을을 안고 감아 돌며 그토록 푸르게 반짝일 수 있었던 힘은 제 속에 재첩이 맑은 숨을 고르고 강 건너 삼랑진 큰 장날에는 목선 나룻배를 꺼이꺼이 저으며 물길을 지키던 사공이 있었기 때문이다. 그러나 오늘 강은 나룻배도 행인도 없이 검게 탄 시간을 하류로 배설해댈 뿐이다. 가만히 강물에 얼굴을 내밀어보았다. 나는 거기에 없다.

우리는 너무나 적극적으로 고유한 과거를 현대로 바꾸었다. 그 중독성에 가려진 이성은 화폐의 권위에 눌려 닫혀 있다. 그러나 잘사는 일에 일방통행의 가치만 있는 것이 아니다. 길고 짧은 시선의 차이가 가치의 혼란을 만들었을 뿐이다. 선진국이 발전하면서도 지켜낸 그들 선조들의 숨결이 묻은 낡은 길과 집과 강 숲을 부러울 때가 많다. 그래서 비싼 시간과 돈으로 관광을 하러 가는 것이다. 이제 도요리에는 도요새도 흰모래사장도 없다. 황량해진 집시의 마음이 되어 마을 어귀 돌아 나올 때 신기루처럼 원두막 하나가 보인다. ‘광희야 노올자’~ 달려가 붙잡고 싶은 까마득한 얼굴이 있다.

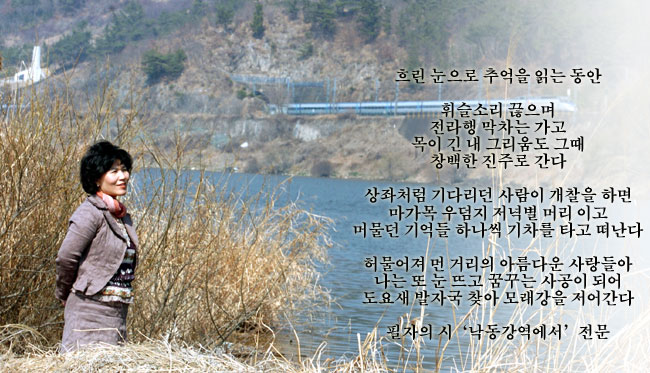

▲문희숙 시인은 소녀처럼 항상 해맑은 모습을 하고 있다. 아담한 체구에 밝은 미소는 상대방의 마음을 즐겁게 해주는 매력이 있다.함께 간 도요리는 문 시인이 어릴 때 자주 가던 외가 마을이다. 그는 마을 여기저기 둘러보며 30여년 전 세월의 흔적을 더듬었다. 그러나 어릴 때 뛰어놀던 백사장은 사라지고 갈대밭만 남아 아쉬운 표정을 지었다.

이곳에서는 아침에 일어나면 낙동강이 보였고. 삼랑진에서 강어귀까지 걸어 와 나룻배 아저씨를 불러 배를 타고 외갓집에 왔다는 이야기도 들려주었다. 낙동강 변을 달리던 기차를 하염없이 바라보고 있는 그의 모습이 유난히 커 보이던 하루였다.

문 시인은 1960년 삼랑진에서 태어나 1996년 중앙일보 지상 백일장에서 연말 장원으로 등단했다. 이종훈기자 leejh@knnews.co.kr

(사진:위는 문희숙 시인이 낙동강을 바라 보고 있는 모습과 시인이 도요리 밭이랑을 걷고 있다.)

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. >