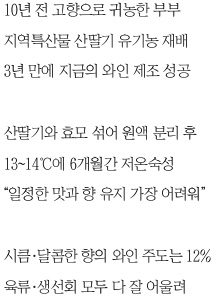

최석용 산애딸기 농장대표가 유기농 산딸기로 숙성한 와인을 들어보이고 있다./김승권기자/

산딸기 와인

보통 ‘와인’이라고 하면 포도를 원료로 숙성시킨 술이라고 알고 있다. 또한 프랑스산, 이탈리아산, 미국산, 칠레산 등 바다를 건너 온 와인들이 맛있는 와인이라고 생각하기 쉽다. 하지만 과일을 발효시켜 만든 술에는 모두 ‘와인’이라는 이름을 붙일 수가 있다.

물론 아직 세계 무대를 누비는 국산 와인을 찾기는 힘들지만 여기, 기라성 같은 외국산 와인에 필적하겠다고 나선 국내산 와인이 있다. 바로 김해시 상동면에 본적을 두고 있는 ‘산딸기 와인’이다.

5월 말, 산딸기 향기 그득한 김해 상동면 매리를 찾았다. 김해 상동면의 특산물이 바로 ‘산딸기’다. 이곳은 우리나라의 산딸기 주산지이기도 하다. 40~50년 전부터 산딸기가 나긴 했지만 주산지로서 작목반이 구성돼 활성화되기 시작한 것은 10년 전부터다. 250여 농가가 1년에 80억~100억 정도의 매출을 올리고 있다.

이곳에서 산딸기에 대한 무한 사랑으로 하루하루를 살고 있는 최석용·허정화(48) 부부를 만났다. 1만6528㎡의 노지에 부부의 자식 같은 산딸기들이 익어 가고 있다. 10년 전 고향으로 귀농한 부부는 지역 특산물인 산딸기 재배를 시작했다. 이곳의 와인이 특별한 이유는 바로 ‘유기농’에 있다. 자연 그대로 두는 것, 그것은 부부의 고집이자 산딸기의 품질을 유지하는 가장 좋은 방법이다. 그래서인지 농장 주변에는 도롱뇽, 도마뱀, 청개구리 등이 자주 찾아온단다.

무농약 농사 전도사인 최씨는 농업 분야 신지식인 222호로 선정돼 농림부의 친환경 아카데미 교육강사로 2년 활동하기도 했다. 최씨의 산딸기밭 주위에는 주로 산딸기 하우스가 많다. 노지에서 나는 산딸기보다 30~45일 정도 수확 시기가 빠른 하우스에서는 산딸기 수확이 거의 마무리 수준이다.

산딸기 와인, 어떻게 만들어지나

산딸기 와인은 90%의 산딸기 열매와 와인 효모, 정제수 등으로 만들어진다. 우선 밭에서 잘 익은 산딸기를 딴다. 산딸기는 세척 과정이 없다. 물에 씻으면 산딸기 특유의 맛과 향이 다 날아가기 때문이다. 갓 따온 신선한 산딸기를 와인 효모와 함께 교반기에 넣는다. 교반기는 산딸기와 효모를 섞어주는 기계인데, 소량으로 만들 때는 손으로 산딸기를 으깨고 효모와 섞기도 한다. 이 과정을 거쳐 7~10일을 그대로 둔 후 찌꺼기와 원액을 분리시키는 1차 발효 단계를 거치면 2차 잔당 발효 과정에 들어간다.

효모가 작용하면서 당이 발효되어 알코올 성분으로 변화한다. 이 상태로 10일을 더 뒀다가 다시 찌꺼기와 원액 분리 작업을 거친다. 그후에는 13~14℃로 유지된 보관실의 숙성탱크 속에서 6개월 이상 저온 숙성시킨다. 숙성탱크 속에 담긴 산딸기 와인은 층층마다 맛이 다르다고 한다. 이 부부의 기술은 바로 층마다 다른 맛을 균일하게 뽑아내는데 있단다.

곧장 출고가 가능한 산딸기 와인을 가득 담은 숙성탱크 앞에 서 있자니 그 맛이 궁금해 시선이 자꾸 간다. 산딸기 와인의 주도는 12%다. 드디어 시음, 넓은 와인잔을 와인이 나올 꼭지에 갖다대고 와인을 뽑아내니 금세 시큼하고 달콤한 와인향이 퍼진다. 와인의 빛깔은 양주와 흡사하게 황금빛이 난다.

잔을 살살 돌려서 향을 맡으면 산딸기 특유의 냄새가 톡 쏘듯 뿜어나와 코 끝을 간지럽힌다. 한 모금 들이키면 술기운이 순간적으로 눈 밑까지 확 달아 올랐다가 서서히 가라앉아 고요해지는데 마치 회오리바람이 몰아쳤다가 점점 사그라드는 기분이 든다. 다시 한 모금 머금어 입안에서 혀를 굴리면 부드러운 맛이 혀에 감기면서 향이 퍼진다. 입에 닿는 첫 느낌은 단맛보다는 시큼함이 많아 와인이 낯선 사람들에게 환영받지 못할 수도 있지만 막상 삼키고 나면 얼굴 전체에 잔향과 단맛이 남아 기분이 좋아진다.

최씨는 “와인의 온도에 따라 맛이 다르다”며 “갓 뽑아낸 시원한 와인은 맛과 향이 더욱 상큼하다”고 전한다.

이곳에서 만들어지는 산딸기 와인은 1년에 1만 병 정도다. 시스템상으로 연간 3만 병 생산이 가능하지만 품질과 명성 유지를 위해 출고량은 1만 병 정도로 맞췄다.

허정화씨가 산딸기를 손으로 으깨고 있다.

최석용씨가 보관실의 온도를 점검하고 있다.

산딸기와 복분자는 이란성 쌍둥이

모양이나 맛이 흡사해 많은 사람들이 산딸기가 곧 복분자라고 알고 있지만, 산딸기는 복분자가 아니다. 종이 다르다는 얘기다. 산딸기와 복분자는 매우 많이 닮은 형제 같은 관계다. 산딸기를 연구해 온 최씨에 따르면 산딸기는 학명이지만, 복분자는 일종의 호 같은 것이다. 복분자 역시 딸기의 일종인데 열매를 먹고 소변을 보니 요강을 뒤집을 정도였다는 일화에 따라 붙여진 이름이다. 잘 살피면 줄기나 잎의 모양이 다르단다.

일반인들은 열매 색깔로 구분할 수 있다. 다 익은 산딸기는 밝은 선홍빛을 띠는 반면 다 익은 복분자는 검붉은색을 띤다. 산딸기가 복분자 색을 낼 만큼 익은 것은 너무 익어 버린 것이다. 무엇보다 산딸기를 대표할 수 있는 것은 진하고 향긋한 향기다.

산딸기 와인 탄생 비화

부부가 산딸기 농사를 시작하고 와인을 만들어내는 과정에서 고비는 여러 차례 찾아왔다. 5년 전이다. 산딸기 수확량이 크게 줄었는데 경매가격마저 절반으로 떨어졌다. 도저히 그 가격에 애지중지 키운 산딸기들을 내다 팔 수 없었고 3일간 나무에서 따낸 그대로 놔둬버렸다. 하지만 그대로 산딸기를 썩힐 수는 없었다. 인근에 있는 옹기를 만드는 친구를 불러 아쉬운 대로 산딸기를 옹기에 담아 술을 담갔는데 그 맛이 생각보다 좋았다. 1단지에 20만원 정도에 팔아 수익을 올렸다. 그 때 ‘산딸기 가격을 조절하기 위한 방법은 가공하는 것’이라고 판단했고 가공법을 찾는 데 골몰했다. 지금의 훌륭한 맛을 내기 위해 와인 제조에만 3년의 시간을 투자했다. 지난 시간 실패를 거듭하기도 했지만 가장 힘든 것은 맛을 고정시키는 것이었다. 최씨는 “일정한 맛과 향을 유지하는 것이 가장 어렵고 중요하다”고 말했다.

최씨 부부가 산딸기를 담은 바구니를 들어보이고 있다.

산딸기의 효능과 어울리는 음식

발효된 과실주를 와인이라고 하지만, 와인이 되기 위한 조건을 갖춘 과일은 몇 안 된다. 적당한 타닌과 당도, 산도를 가져야만 좋은 와인이 될 수 있다. 맛과 향이 남다른 산딸기는 각종 유기산, 과당, 비타민 등이 풍부한데 양기를 북돋고 피를 맑게 하며 피부를 깨끗하게 하는 효과가 있다고 동의보감 본초강목에 나와 있다.

색에 따라 레드 와인과 화이트 와인으로 나뉘는 포도 와인을 마실 때는 육류는 레드, 생선 요리에는 화이트 와인을 곁들여 마신다. 하지만 산딸기 와인은 쇠고기 등 육류는 물론 생선회와도 매우 잘 어울린다.

산딸기 와인은 산딸기닷컴 홈페이지와 김해한옥체험관, 가야테마파크 등에서 구입할 수 있는데 한 병당 가격이 3만5000원으로 국내에서 생산되는 와인 중에 최고가에 속한다. 너무 비싸다는 반응에 최씨는 “품질을 생각하면 가격을 내리기 힘들지만, 생산량도 안정되었고 우수한 산딸기 와인을 보급하기 위해서 3만원 선에 보급할 계획을 하고 있다”고 말했다.

김희진기자 likesky7@knnews.co.kr

사진=김승권기자 skkim@knnews.co.kr

< 경남신문의 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재·크롤링·복사·재배포를 금합니다. > - 김희진 기자의 다른기사 검색

2024년 04월 29일 (월)

- 경남신문 > 경남신문홈페이지 > 홈페이지관리 > 지난 기획연재물 > 경남의 술에 반하다